-por David Carvalho

UM

Avançam quatro fidalgos apressados pela campina do Castelo Grande, nas proximidades da cidade de Alcácer Quibir, desviam-se com muito cuidado dos companheiros caídos, em andrajos, que formam sobre o chão uma tapeçaria de peles e tripas dispersas e que tingem a ramagem baixa com um pigmento vermelho muito viscoso. Seguem um senhor alto e austero de adagas às faces, uma para cada ponta do bigode, e nada dizem a ele enquanto atravessam o caminho de livores, pois o Alcaide de Castelo Grande não entende uma palavra do português e, dos quatro atrás, não há um só que fale em arabescos, e se houvesse estaria ocupado em apenas praguejar e rezar e praguejar em seu vernáculo. A cada passo deixam quatro fidalgos pesarosos para trás e ao relento os olhos muito abertos e as pernas em X e as mãos vazias de dedos estendidos a implorar de compatriotas desgraçados pela lâmina e pela pólvora. A cada passo, uma traição.

Boa parte dos mortos, verdes e espremidos como azeitonas, bagas de rostos amassados, já não traja armaduras nem porta espadas ou mosquetes devido ao saque geral conduzido logo após a batalha por soldados e moradores dos vilarejos próximos, que roubaram tudo quanto dois braços conseguem carregar, ainda na tarde anterior. Abandonaram debulhados aos vermes somente os sabugos.

O fedor, quase não se precisa mencionar, entope narinas e engulha sensibilidades, por isso avançam cobrindo o rosto com os braços e panos, da maneira que dá, à exceção de um. O quarto, e, portanto, o último e mais devagar, de acordo com a sequência dos caminhantes, que reflete sutilmente uma ordem de lealdade a El-Rey de Portugal e Algarve, é veterano de fumacentas batalhas campais, sobrevivente de Lepanto, dos cercos a Túnis, Malta. Caminha desafogado, não sente ânsias de vômito nem qualquer rastro de repulsa, pois há muito não sabe o que é ter um bom olfato. As décadas também se encarregaram de lhe subtrair a boa audição e a visão de águia de sua juventude, capaz de discernir balas de canhão otomanas pelo ar, apesar de os ouvidos não lhe terem saltado das orelhas e de os olhos faroleiros continuarem abertos e alertas no alto da carranca retorcida para baixo em que se descobre um rosto.

Se os exércitos ainda remuneram este português para integrar as armas de um país é mais pelo valor de sua orientação militar que pelo de sua destreza no combate direto. Não é à toa que foi selecionado pelo Alcaide para sair do cativeiro em Fez e ser um dos fidalgos em trilha por aquela amplidão. O quarto fidalgo compusera com os outros três, todos escolhidos a dedo, o estado-maior do exército desde o primeiro dia no Marrocos, quando desembarcaram na costa de Tânger.

Homem velho, e acima de tudo frágil, com papiros no lugar dos ossos, senhor de um humor inconveniente, não raro sinistro, encontra-se chupado embaixo de um chapéu de três largos bicos encontrado em um dos calabouços da prisão e adotado imediatamente como antecâmara à calvície. Ao caminhar, passa a vista pelos rostos brancos de morte, muitos deles conhecidos, de Manuéis e Rodrigos e Castelos Brancos valentes quais Bucardos e Balduínos e Boemundos. Severos Haroldos e Sigurdos Primeiros descidos da Noruega. Portugueses dignos das esporas dos Duques da Normandia, com quem já trocara uma palavra ou outra, de sobrenomes longos como galés que se foram e não voltam mais, compridos, como o estômago esticado de um escudeiro que acaba de ver, puxado até o limite na boca de um esquálido gato selvagem que já se vai embora.

Fidalgo inclinado às formas breves, concebe rapidamente epitáfios para os mortos sem tumba partindo sempre do seu caráter e de sua circunstância,

– Aqui jaz soldado da infantaria que não mais viu a espada que lhe valia, ou

– Morre bravamente todo homem de brio e este senhor tombou o mais bravo, compõe este ao ver um escudeiro que lhe emprestou generosamente um quinhão do soldo três dias antes da batalha para arrematar um apetitoso porco preto, ou

– A terra não esquece da canalha que um dia a pisoteou, este ao descobrir morto não um credor, mas um jovem valete de armas que já andava lhe devendo as calças desde Lisboa, antes da partida, ou

– Foi meu o último grito, calai-vos e ainda o podeis ouvir, devolver o pó ao pó, o Portugal ao Portugal.

Distraído com os rostos e palavras, quase tropeça sobre a carcaça de um enorme cavalo linguarudo. As costelas aparentes e imóveis, narinas oblongas como dois chifres de boi, e em seu ventre um grande corte horizontal e profundo. Leva ainda alguns segundos para reconhecer naquele trágico e belo hipopótamo o animal sobre o qual viu El-Rey cavaleiro azul, impávido, brandir a sua espada aos ares depois de degolar quantos infiéis. Lembra também, contudo, de quando despencou duro como uma pedra do topo da mesma sela no momento em que os terríveis mauros abriram a barriga do animal com uma volta do sabre submerso. No chão, um rastro de entranhas e esterco,

– Cavalo, foste um guerreiro,

Quer ainda percorrer com a mão o seu pescoço grosso e a gualdrapa, toda ilustrada de cavalões vermelhos e castelos, mas um enxame de moscas o detém. Só lhe resta mentalizar a lápide impossível,

– Bati os ventos, atravessei duro o mar das éguas, menos feliz foi Bucéfalo.

DOIS

Quando o Fidalgo de Tricórnio esquece os mortos e dá por si, nota estar parado no campo a olhar os estribos petrificados do animal, as rédeas inúteis, enquanto seus companheiros estão avançados, já tendo passado os paquifes rompidos, malhas de ferro, arcas e braços, os dragões murchos que durante a refrega flamulavam pelo ar como chamas de archote. Estão para alcançar o destino final daquele mórbido fim de tarde, uma larga tenda beduína afastada do campo de batalha, armada nas proximidades do rio escuro, largo e lamacento, Uádi al-Qantara, o Rio da Ponte Romana. Duas sentinelas munidas de arcabuz guardam a entrada.

O primeiro fidalgo, camarista d’El-Rey, advindo da distante vila raiana do Freixo de Espada à Cinta, adentra a tenda sem encarar nos olhos os dois soldados, e, sob a luz de alguns poucos archotes suspensos no interior, depara-se com uma padiola ocupada por Dom Sebastião, ou por um morto todo armadurado que os mauros insistem em dizer se tratar de Dom Sebastião. Realeza ou não, o corpo está estendido de bruços, de costas para os desertos do Marrocos vermelho, não revelando o seu rosto, e o fidalgo, o mais leal dos quatro em trilha, nota-se pelas doídas lágrimas que derrama sobre o aço, tenta evocar as suas feições, o rosto cansado e os olhos audazes que viu quando El-Rey magro sobre o cavalo suspendeu a viseira do elmo durante a batalha, como estivesse descendo uma ponte levadiça, e o cumprimentou cortesmente.

O segundo, Fidalgo às Letras, diplomata português sediado na Espanha, homem de boa memória e, contudo, autor de quadras esquecíveis. Ele mesmo um sujeito perfeitamente esquecível. Entra com um pigarro preso atrás do ininterrupto rilhar de dentes. Está de olhos semicerrados, pois o elmo ainda engatado ao gorjal do armadurado reflete vividamente para todos os lados a última luz do dia em generosos feixes de manteiga. Acompanha a reverência do Primeiro, mas não a sua dor. Cansado, senta-se próximo do morto e estranha a sua posição, “Deixam o nosso Rey assim revirado para nos humilhar uma vez mais”.

Logo entra também o terceiro, o Próspero, mais um diplomata, mas atuante em Grão-Ducados e Reynos italianos. Desassossegado, não sabe o que fazer primeiro, prestar respeitos e cortesias demasiado tardias ao pouco que resta de El-Rey, se é que é mesmo El-Rey, ou ajoelhar-se e rezar de imediato dez Pais nossos como o piedoso Espada à Cinta. O Próspero Fidalgo, homem magro, de mãos finas e grandes, e em outros tempos gentis, o mais alto dos quatro, alvo, triste, como um Rey, também tosse e sente a garganta doer depois de ter vomitado o que podia e o que não podia em uma das silenciosas estações da campina do Castelo Grande, onde, apesar do nome, não se vê castelo ou grandeza alguma.

O de Tricórnio, ainda com as tripas todas no lugar, entra na tenda distraído, quase esquecido do trabalho de investigação e reconhecimento incumbido a eles pelo Xarife do Marrocos. Também já não lembra mais do cavalo morto. Pensa em outras coisas, tenta recordar do que se conseguia ver da Galé Real quando estavam prestes a descer em Tânger, a primeira cidade do país visitada pela expedição. Via-se a muralha que circundava a costa, o Castelo Novo e os seus baluartes circulares, a Porta da Ribeira, via-se a Couraça que os grumetes tomavam por Espigão, enquanto cochichavam entre si, “Tudo isto é o Portugal”.

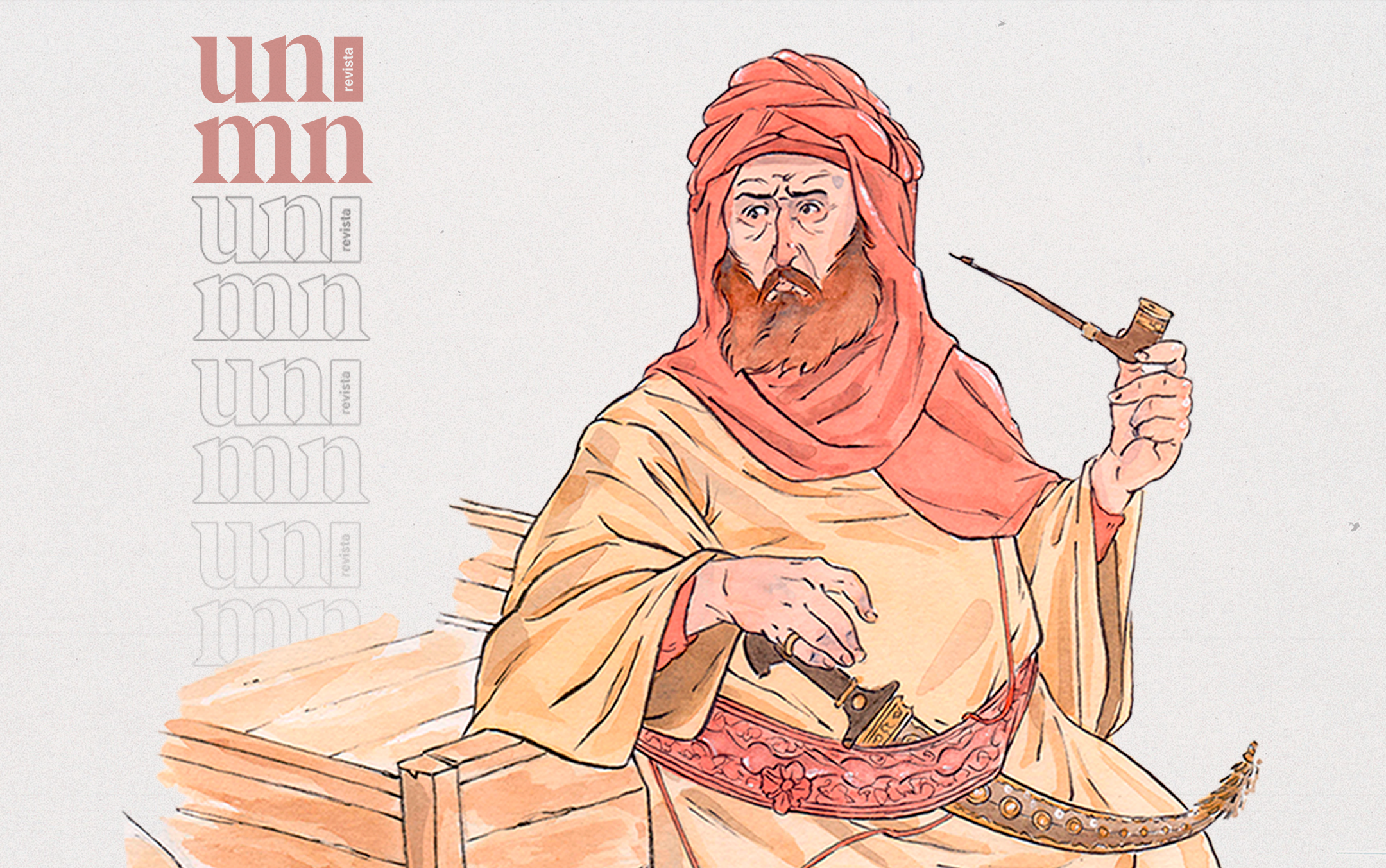

Acompanhando de fora da tenda, mas não de muito longe, a curiosa gesticulação e o feitio dos prisioneiros escoltados, o Alcaide senta-se sobre os restos de uma carroça abandonada, acomoda a pesada cimitarra ao lado e puxa tranquilamente à boca a longa piteira do cachimbo em cuja ponta parafusa o fornilho de barro. Não o acende sem derramar pelo chão e ao longo da barba um pouco do haxixe caro que adquirira pelos becos de Marraquexe.

TRÊS

O Freixo de Espada à Cinta não vira o cadáver de uma vez nem deixa que os outros três se aproximem para fazê-lo. Toca no aço do elmo gentilmente, como acariciasse a pele rosada do próprio filho, faz o sinal da cruz, e só então, segurando firmemente a ombreira esquerda e o peitoral, faz força puxando-os sobre o eixo até deitar as suas costas sobre o chão. Olha depois para a viseira aberta e vê um fiapo de rosto coberto pelos grãos de areia escura da margem do Rio da Ponte Romana. Benze-se novamente. Os outros imitam-no sem pestanejar, menos o ímpio Fidalgo de Tricórnio, sempre alhures, e desta vez com a hipótese de um sorriso sob as maçãs.

Tenta remover o elmo sem sucesso. Está preso de modo que não sai de jeito nenhum, não cede um só centímetro do pescoço, assim como as manoplas não entregam as mãos, nem as ombreiras os ombros. Do restante da pele do cadáver não se vê uma estria. O fidalgo mais leal estica a manga de sua camisa e passa-a sobre o rosto espremido, bate gentilmente a areia do nariz, dos lábios, dos olhos, ficando ao fim do trabalho com uma expressão insólita diante de si. O morto tem testa franzida, sobrancelhas elevadas e boca ovalmente aberta, como tivesse morrido intrigado antes de solucionar algum enigma, sem poder imaginar que ele mesmo, destroçado, moído até a alma em um teatro de guerra, está para virar um.

Lacrimejante e de olhos vermelhos, com um filete de sangue a deslizar da narina esquerda e roçar o lábio ressequido, Espada à Cinta esforça-se para escavar algum sinal do Rey no cadáver à frente, e logo descobre quão efêmero é o poder da memória por não conseguir lembrar de sequer um traço físico do monarca. Consegue somente debuxar um homem incompleto, um fantasma. Se lhe põe um nariz desaparecem as orelhas, se lhe recostura as orelhas cai o nariz em seguida, do mesmo modo ocorre rigorosamente com queixo, dentes, bochechas quando simultaneamente evocados, e se o vira de lado para destacar o perfil querendo ornar um camafeu já não sabe mais quão rechonchudo ou afilado deve ficar o rosto de frente. Insatisfeito, o mais leal dos leais improvisa um discurso de lamentação acerca da terrível derrota de Portugal depois de tantas vitórias militares no século anterior invejadas por todos os grandes poderes europeus e até pela Sublime Porta.

O Fidalgo às Letras ouve com interesse a Crônica dos monarcas conquistadores pelo Magrebe, El-Rey Dom João Primeiro, o de Boa Memória, que desembarcou em Ceuta para estender o tapete do Algarve Marrocos abaixo, seu neto El-Rey Dom Afonso Quinto, o Africano, que invadiu a importante cidade costeira de Arzila e fez da mesquita maior uma igreja dedicada a São Bartolomeu, onde sagrou o filho cavaleiro. Comove-se com a comparação das colheitas do Quinze às vacas magras do Dezesseis.

Munido de um graveto traça um convés, um mastro e uma vela em sequência na areia que, a depender do ângulo pelo qual se olha, acabam compondo menos um barco genérico que uma baleia encalhada com uma grande flecha alvejada às costas. Depois ouve o Freixo de Espada à Cinta tecer uma loa às virtudes guerreiras desses antigos Reys portugueses que sonhavam não estarem acabados os tempos de ouro da cavalaria, quando uma dúzia de corcéis montados em tiro arrepiava o esqueleto dos vanguardistas de qualquer hoste estrangeira. Foi em uma boa cavalgada como essa, pela planície em frente ao Jebel Akhdar, ou em cristão a Montanha Verde, afinal, que os portugueses bateram os alcaides Latar e Lutete, desnorteados pela rapidez e sincronia das montarias e pela destreza dos homens armados sobre elas, em uma abençoada sexta-feira santa, na Batalha de Boulaouane, ou do Baluão. E foi com três mil cavaleiros negros que logo depois os portugueses aterrorizaram os portões de Marraquexe e quase derrubaram a Bab Debagh. Isto para lembrar feitos menos distantes, conquistados no período fumacento do arcabuz e da espingarda, que do protagonismo antigo das cavalarias as novas milícias já estavam fartas. Mas não estes Reys e estes fidalgos, não estes Portugais.

O mesmo ímpeto trouxe Dom Sebastião e seus homens a uma nova expedição pelas praças do norte da África. Queriam confrontar os inimigos magrebinos e triunfar sobre eles em tremendas e barulhentas batalhas campais e derramar o seu sangue sobre a pedra e a areia. Quando cavalgavam sabiam que o segredo da boa montaria era alcançar o ideal da unidade inconsciente de si, esquecer as pernas e se tornar quadrúpedes e, simultaneamente, acrescentar aos cavalos um par de hábeis mãos e uma cabeça racional no topo, não desistir enquanto não alcançar o garbo de um centauro grego em trote.

Encerrado o discurso, o Fidalgo às Letras já está seduzido pela graça do cavalo como figura e abandona a sua caravela encalhada na praia por um equino magro e sem crina que meia dúzia de traços desvelam e que as complementares estão para deixar posto a relinchar. O Próspero Fidalgo, quase a chorar, imagina como estariam as coisas se fossem eles os vencedores da batalha ocorrida no dia anterior e não os mauros. Nesse mesmo momento estariam se preparando para girar as rédeas pelas vinhas, pelos olivais, amenos, leves epulões, cantando como velhos Faunos e degustando à noite a carne dos javalis que teriam caçado avidamente durante o dia.

Ambos, além do próprio Espada à Cinta, é claro, não podem não se espantar, e até tremer de pavor, quando ouvem explodir o macabro e soberbo trovão de gargalhada expedido pela boca sob o tricórnio.

QUATRO

Farto de tanto pedantismo e cerimônia, o fidalgo detém pela primeira vez naquela noite a atenção de seus iguais. Sabendo que todos os olhos estão sobre si, avança em direção ao hipotético Rey cavaleiro sem remover o chapéu, em uma afronta velada. Já não ri ou sorri, senta-se ao seu lado, sobre a areia escura e ainda quente, e segura um primeiro olhar verdadeiramente duradouro e inquisitivo para o rosto por trás do arco do elmo. Não há muito material por se percorrer. Vistoria as bochechas cavadas, as narinas, salta alguns centímetros para a testa, que está contundida, depois desce para os lábios e os dentes à mostra, dos quais três estão partidos pela metade. Abaixo do nariz encontra um bigode acanhado que acompanha a largura da boca e que combina em brevidade com a timidez do cavanhaque no queixo. Parece ser a mesma barba que o pintor espanhol Alonso Sánchez Coello registrou três anos antes com meia dúzia de pinceladas quando compôs o retrato do Rey, mas não passa de uma semelhança fugaz. O infeliz, pode-se concluir, ou já tinha mesmo pouca pelagem no corpo ou, por que não, simplesmente barbeou-se antes da batalha. O Tricórnio sobe uma última vez para averiguar o azul dos olhos, que já não passam de dois poços profundos. Nota, e comenta, nenhum dos três tivera o cuidado de lhes cerrarem, nem mesmo o fiel Freixo de Espada à Cinta, que queria parecer o primeiro de seus súditos e que foi o único a tocá-lo.

Se indagado por algum dos fidalgos exclusivamente acerca daquele pouco, se aquilo seria ou não matéria real, não saberia ao certo o que dizer. As partes tomadas singularmente estão desfiguradas e inchadas e o conjunto, uma descompostura de carne triste e cortes e pintas de sangue estanque, na verdade, não parece chegar sequer a um rosto.

A expedição prossegue cadáver abaixo. O Fidalgo de Tricórnio arremete para a cortina de aço que o reveste como uma segunda pele, as placas interligadas da armadura. Quando toca nas manoplas e nos coxotes, fá-lo à sua maneira, sem reverências e com dedos ágeis de mercador de tecidos, o que não deixa de incomodar particularmente o sensível Espada à Cinta em toda a sua lealdade performática. Enquanto investiga a armaria, a sua cor, sua composição, relembra aos companheiros que a do Rey era advinda de Milão, presenteada pelo Ducado de Savoia e trazida a Lisboa poucos anos atrás pelo Próspero Fidalgo, e que, ao contrário desta à frente, era toda constituída em aço temperado, de um reluzente brilho azul, e percorrida verticalmente em cada peça por fitas douradas onde estava ilustrada uma mesma sequência de laços a formarem o nó celta. Vesti-la devia ser como trajar uma bigorna, pois as balas de chumbo, enquanto abrem muxarabis na pele dos peões, não poderiam sequer manchá-la e as espadas não lhe deixariam mais do que riscos na superfície antes de se partirem em cacos de ferro.

Pede atenção de todos para os vestígios de espadadas ao longo do peitoral e do elmo para os quais aponta com o indicador sem anéis. Percorre-os um a um como estivesse se demorando por Sagitário e Flecha no céu constelado em uma investigação de teor astrológico, acompanhado pelos fidalgos exaustos da minúcia de sua exposição e prestes a mandarem as estrelas ao diabo, e com elas todos os planetas. O Tricórnio contabiliza dezoito frinchas, algumas das quais concentradas na região da viseira e abaixo da crina, umas mais profundas que as outras, e conclui, se esta fosse a armadura de El-Rey haveria mais riscos que fendas na superfície.

E se não há botões de ouro nela, não é por terem sido esfregados e extraídos por gatunos muito diligentes e suas escovas de arame na noite anterior até que tudo fosse descamado, mas por se tratar, afinal, da armadura de algum nobre perdido. Um Visconde, sabe-se lá de qual província, de axilas perfuradas e pescoço passado seco ao fio da espada, estirado pelo chão como tivesse despencado das ameias do torreão estampado que devia trazer no escudo.

O Tricórnio ainda conduz os três ouvintes por mais uma demorada navegação de cabotagem ao redor do cadáver. Desce do rosto pálido aos pés tortos em busca de um direito maior que o esquerdo, passa pelos braços supostamente alongados para alcançar com a espada o pescoço mais distante, e rígidos e fortes o bastante para manter firme a estocada. Estaciona nos joelhos para saber se são levemente recurvados para dentro como os de El-Rey, que julgava não o perceberem, e, no entanto, percebiam-no todos quando caminhava e montava nos dias de festa pelas aldeias do Alentejo. Sobe novamente aos poucos fios de cabelo fugidos do elmo, aloirados, quase ruivos, como os de Dom Sebastião, mas também como os de qualquer herege alemão ou inglês. E, enquanto cata as suas migalhas, pensa em como pode arrematar todos estes sinais em um mesmo epitáfio que revele a impostura do morto e que também calhe de colofão.

CINCO

No livro da areia, entre a caravela de um mastro e o cavalo, surge uma torre de castelo, ameias, uma janela aparente, tão toscamente rabiscados quanto os primeiros. É ainda rasgando o chão com um graveto que o Fidalgo às Letras às vezes acompanha às vezes perde as minúcias da investigação. O Próspero, esgotado como nunca estivera, não compreende mais muito do que ouve, e, conhecendo de antemão o senso de humor do expositor, receia haver algum significado oculto por trás de todo aquele discurso, talvez uma mensagem profética de miséria para Portugal, ou talvez uma piada das mais grosseiras. Permanece em silêncio e cabisbaixo, aquém de interpretações, para não ter de puxar do rato uma montanha.

O Freixo de Espada à Cinta não traja cinta alguma e muito menos carrega espadas, mas ainda assim não se trata de um homem inerme. Concede ao Fidalgo de Tricórnio, a contragosto, a chance de terminar a vistoria, ainda que fundamentada nos sinais de um Dom Sebastião imperfeito. Assim que o ouve, contudo, abandonar o cadáver para comentar a batalha, expondo a sua teoria sobre o que causara a derrota dos cristãos, sobre a inteligência militar superior do Xarife, inspirada no aparelho de guerra da Sublime Porta, sobre a covardia do Rey que preferiu fugir e se esconder depois de um tombo do cavalo, sente o estômago revirar-se e as mãos tremerem. Levanta-se então de um salto, e ainda zonzo, a cabeça em vertigem, com a impressão de estar sendo assistido pelos tristes olhos azuis do armadurado, esmurra-lhe a face direita com toda a força que ainda guarda nos braços. Vê o velho Tricórnio cair para trás e sujar-se todo na areia. Vê o chapéu triangular deslizar da cabeça e chegar ao chão de copa para cima, pisoteia-o, por fim, até amarrotá-lo todo e ter sob os pés um polígono qualquer.

Com o sangue ainda fervendo, Espada à Cinta volta ao lugar onde sentava para velar El-Rey morto de Portugal, o único possível, o perfeito, desta feita em silêncio. Seguem-no os gestos os outros dois companheiros. Pelo resto da noite ignoram todos os gemidos finos e a mandíbula deslocada do sem tricórnios, apoiada por uma mão que não deixa de tremer. Quando os quatro fidalgos abandonam a tenda já é alta madrugada e o cachimbo do Alcaide de Castelo Grande, ainda suspenso e mordiscado pelos dentes, está apagado.

_____________________________________________________________________