No princípio era Wes Anderson

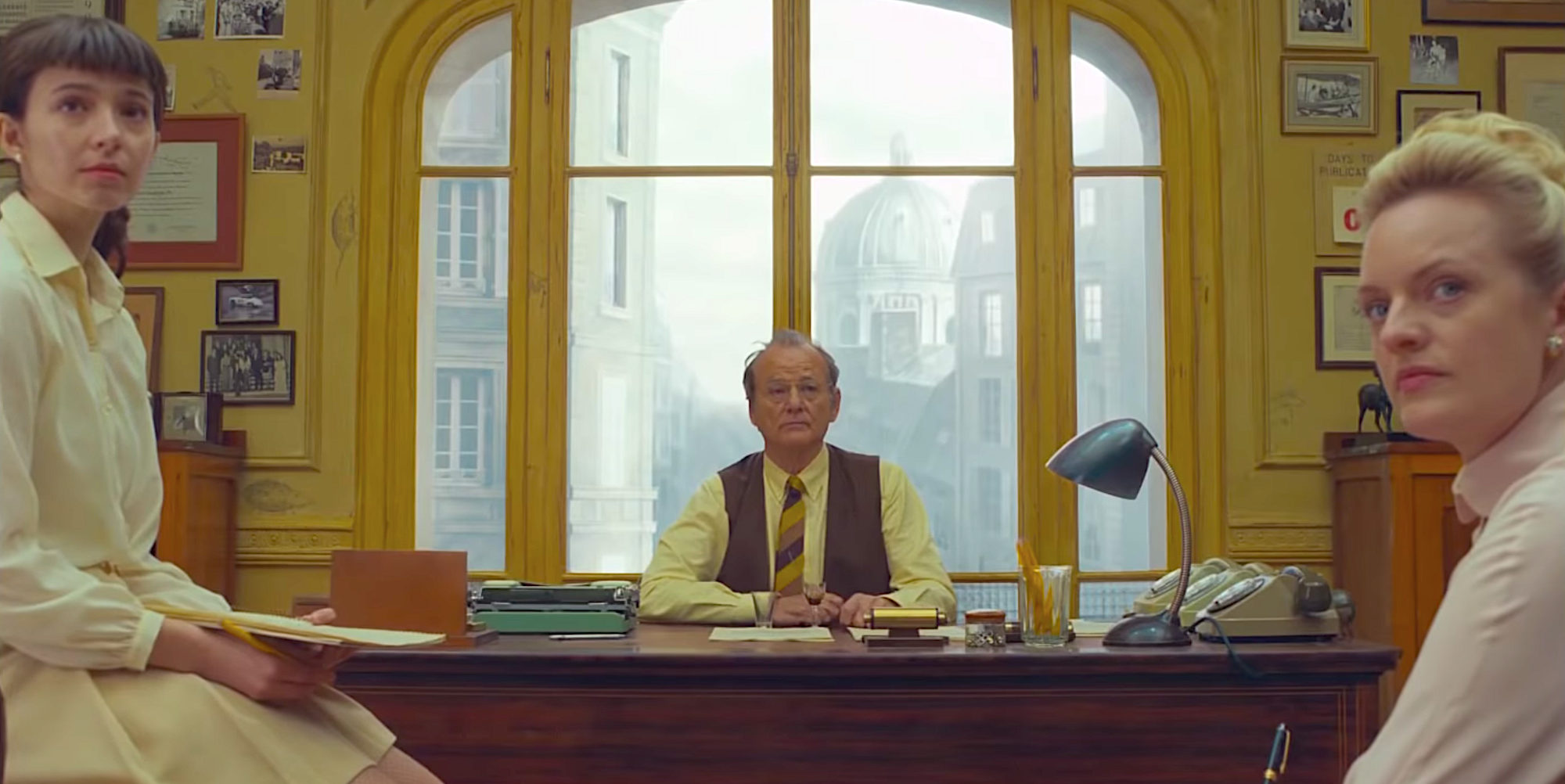

Assistir à Crônica Francesa, o novo filme de Wes Anderson, foi uma das experiências mais frustrantes que já tive como espectador de cinema. O que é engraçado, porque, à primeira vista, A Crônica Francesa , assim como todos os filmes de Wes Anderson, é um filme inofensivo.

Se olharmos mais atentamente, contudo, por baixo do lustre do preto e branco da fotografia, da rigidez dos enquadramentos que parecem ter sido desenhados a esquadro e compasso, o novo trabalho de um dos homens mais bem sucedidos em moldar a personalidade do público à sua imagem e semelhança, o que temos diante de nós é um filme cínico, passivo-agressivo e desiludido. Fenômeno curioso, porque os filmes de Wes Anderson não são vistos dessa maneira. Via de regra, ele é o autor agridoce, o autor da imaginação, do lúdico; o poeta da vida adulta filtrada por um não sei o quê infantil. Aliás, seus dois filmes mais bem sucedidos, O Grande Hotel Budapeste (2014) e Moonrise Kingdom (2012), são duas interpretações carregadas de açúcar sobre épocas que Wes Anderson não viveu, protagonizadas por jovens que vêem o mundo com o mesmo ar fantasioso que Anderson imagina essas duas épocas.

Ademais, a própria Crônica Francesa foi vendida como uma “carta de amor” ao jornalismo romântico dos anos 1940−1960. E não a qualquer jornalismo romântico, mas ao ultra-romântico jornalismo da New Yorker, a mais paroquial das revistas de todo o planeta, que serve de modelo supremo para outras publicações paroquiais no mundo inteiro. Cada país tem um suplemento cultural que, embora pouco lido, influencia de modo determinante a sua vida cultural: assim é a New Yorker nos Estados Unidos, assim é a piauí, a nossa New Yorker brasileira, e assim é o French Dispatch no mundo de Wes Anderson. O filme, aliás, é dedicado a redatores e editores da venerável publicação nova-iorquina.

Contudo, a carta de amor é também um memorando de frustração. Assim como a New Yorker ou a piauí são na realidade duas publicações irascíveis, que gostam de mostrar os dentes à malta estúpida que não tem a sofisticação necessária para apreciar as sutilezas do seu esmerado trabalho estético ou as idéias sublimes que seus textos ventilam, Wes Anderson usa o seu estilo confeitado (do qual mais parece ser vítima do que mestre) para rosnar contra sua incapacidade de crescer. Como cineasta e como artista, ele está preso às preocupações pequeno-burguesas e imaturas do público médio que aprecia as suas obras.

Quais filmes vêm à nossa mente quando ouvimos o nome de Wes Anderson? Eu, por exemplo, penso em Os Excêntricos Tenenbaums (2001), O Fantástico Sr. Raposo (2009), além dos já citados Moonrise Kingdom e Budapeste. Em todos esses filmes podemos notar o mesmo maneirismo limitante. São obras sobre pais e filhos, sobre a imaturidade natural (a dos jovens) e a cultivada (a dos adultos), sobre ansiedades teenagers e ansiedades de quem jura ter perdido os seus anos de teenager. Infelizmente não vou lembrar agora o nome de quem disse essa pérola, mas lembro que na altura do lançamento de Moonrise Kingdom um crítico afirmou que lá vinha a enésima tentativa de Anderson de adaptar o Apanhador no Campo de Centeio.

Quase todas as histórias que formam A Crônica Francesa têm por fundo as preocupações típicas do cinema de Wes Anderson: o fracasso, a imaturidade, a incapacidade afetiva, a confusão do primeiro amor etc. Normalmente, esses temas se nos apresentam em conjunto a novas ambições do artista, ou por meio de tentativas mal-arranjadas de alegoria. Por exemplo: a terceira história da coleção, “Revisões a um manifesto”, usa a violência policial do Estado contra os estudantes no Maio de 68 como alegoria à violência com que os pombinhos Timothée Chalamet e Lyna Khoudri se tratam. É uma falsa violência, porque, no instante em que a personagem de Frances McDormand diz que os dois precisam mesmo é “fazer amor”, as bombas que a polícia estava jogando na barricada estudantil se revelam como “fogos de artifício”. De maneira parecida, o segundo conto, “A obra-prima concreta”, fala sobre o derrotismo de um artista que só se sente inspirado a pintar sua musa de uma maneira surrealista. Ele pode pintar de um jeito realista, mas ele prefere pintar de um jeito fantasioso. Estaria Wes Anderson falando de si mesmo?

Eis o que importa notar: independentemente do tema, Wes Anderson só consegue falar por meio das suas afetações. Essa não é uma exclusividade da Crônica Francesa, mas a essência mesma do seu cinema. Wes Anderson é incapaz de confiar no que ele tem a dizer; todo seu cinema é baseado em como dizer, o que significa que ele pode não dizer absolutamente nada de um jeito muito bonito. Um caso que, para qualquer um que tenha visto Viagem a Darjeeling (2007) e A Vida Marinha com Steve Zissou (2004), não é infreqüente.

Ainda assim, Anderson, junto com diretores como Quentin Tarantino, Darren Aronofsky, Sofia Coppola, e adjacências, se transformou num representante de um tipo de público um tanto específico. Anderson foi e é o porta-voz de duas gerações, não de cinéfilos, devo dizer, mas de certa classe de pessoas a quem o produto cinematográfico precisa de uma sofisticação qualquer para ser apreciada.

Mas que tipo de “sofisticação” é essa? Como falei acima, o espectador de Wes Anderson espelha algo da cara do diretor: ele também é o tipo de pessoa que não liga tanto para o que está sendo expresso, mas para a maneira agradável do que se expressa na tela. A esse público, a matéria do filme bem pode ser irrelevante ou mesmo débil, como é, por vezes, nos filmes de Wes Anderson.

A bem da verdade, pode ser que as coisas tenham mudado nos últimos vinte anos. É possível até mesmo que eu esteja exagerando no prestígio que Wes Anderson carrega hoje. Mas certamente existiu um período — o período que vai dos Tenenbaums até, talvez, ao Fantástico Sr. Raposo — em que a personagem principal entediada e aborrecida de Wes Anderson simbolizava o jovem que admira seus filmes. Margot Tenenbaum inspirou e deu sentido ao tédio e ao aborrecimento de muitas garotas por aí, assim como Uma Thurman com o nariz queimando em overdose naquela cena de Pulp Fiction (1994) é o retrato da auto-agressividade típica a tantas pessoas que vêem na estética cool dos filmes de Quentin Tarantino uma boa maneira de levarem a própria vida.

A ordem do ser

O leitor não deve pensar que eu esteja apenas exagerando com essas observações. Não disse nada que não considerasse extremamente importante.

Pode ser que o cinema em si não seja mais a arte do nosso tempo, como o foi nos anos 1960, em que as pessoas até travavam batalhas campais para preservar seus cineclubes ou cinemas locais. No período em que a Igreja enfartou, o cinema foi o templo das famílias, e forjou a imaginação de gerações de pessoas. Eu não conheço um único homem de mais de sessenta anos que não admire ainda os filmes de bangue-bangue que assistia na juventude. Igualmente, eu estou certo de que todas as pessoas a quem impressionou até mesmo um filme bobo como os da Marvel Cinematic Universe, ou de Wes Anderson e Tarantino, no futuro, ao recordar algum desses filmes que amou na juventude, terá nos olhos o brilho de um exilado que reencontra a sua terra-natal depois de muitos anos.

Porque, afinal, o cinema se trata de uma terra-natal. Não por um poder intrínseco da arte, mas porque cinema é cultura, e cultura é a terra firme da nossa fundação interior. É certo que a religião precede metafisicamente (e, portanto, na própria ordem do ser) a cultura, mas o contato do homem com as formas invisíveis do ser começa primeiro com a cultura e apenas depois com a religião. Traçando uma analogia com o hermetismo, a cultura são os Mistérios Menores e a religião são os Mistérios Maiores. Nem todos possuem asas para conhecer os mistérios em toda a sua magnitude — mas todos têm asas com as quais pode sobrevoar as montanhas menores da cordilheira dos mistérios. Assim, todos conhecem o lado mais material dos mistérios (o lado da cultura), que é influenciado (determinado, talvez?) pela religião, ainda que esse conhecimento ocorra no revés da ordem do ser.

Para deixar o exemplo mais claro: todo católico entende que, embora o catolicismo seja a única religião verdadeira, essa religião pode assumir diversas formas externas por conta das etnias e culturas nas quais se manifesta. Há o Catolicismo romano, o Catolicismo bracarense, o Catolicismo sírio-malabar, o Catolicismo oriental, o Catolicismo moçárabe… Quem nasceu, digamos, na região da Andaluzia se entende primeiro como moçárabe e, somente por esse filtro, compreende a sua fé e a sua religião.

O que eu quero dizer é que a cultura afeta diretamente o modo de ser de uma pessoa. E o cinema está no paradigma cultural que forma os alicerces internos de uma pessoa. Não há um único regime autoritário ou totalitário da história humana que não tenha tentado mexer ou determinar a expressão artística e cultural da sociedade que controla. O regime soviético não passou como lei que o estilo artístico do regime era o realismo social? Dessa forma, o discurso teórico que animava o sistema político poderia esculpir os afetos, os corações, e as mentes do povo dominado. O solo dessa terra-natal teria o gosto do duelo comunista contra os inimigos do povo.

Sabemos que cinema é cultura. E que cultura importa. Mas qual a importância disso? Por que levar tão a sério o que se produz em matéria cinematográfica? Porque os filmes em circulação implicam no modo com que o espectador se percebe a si mesmo e ao mundo à sua volta.

Não é necessário aqui revisitar a conhecida história da arte ou ressaltar o fato de que toda arte tem sua origem na religião. Mas é necessário lembrar que nós, membros do ocidente moderno, somos um desvio histórico e civilizacional. Nenhuma outra sociedade na história humana foi como a nossa. E agora, no que eu espero que seja — e rezo para que seja — o entardecer da nossa história, podemos categoricamente dizer que nenhuma outra sociedade foi tão cínica e deprimida como a nossa. Da mesma forma que nenhuma outra sociedade produziu uma arte tão cínica e deprimida. Nenhum outro período histórico teve o nosso glitter. Nem nosso néon. Nenhuma outra sociedade produziu metrópoles que se parecem tanto com árvores de Natal quando vistas de cima. Nenhum período histórico produziu algo como um filme de Wes Anderson ou Quentin Tarantino: morto por dentro, mas, por fora, “cool”.

O problema da estética

Vivemos, portanto, em uma sociedade meramente estética. E um dos motivos disso é o fato de a nossa arte ter como única preocupação a mera estética. É precisamente isso que cineastas como Wes Anderson e Quentin Tarantino representam.

É claro que não são apenas eles dois que estão produzindo esse tipo de arte, uma vez que não são sequer os principais cineastas de hoje, e que o cinema não é a arte mais influente da sociedade contemporânea, a “sociedade do vazio”, como dizia Yves Barel. Esse problema é de uma era, não apenas de uma sociedade. A nossa era é como uma superfície estética que contém um interior cada vez mais aguado e incolor. E as sociedades incolores e aguadas que ganharam precedência nessa era bem se assemelham a cristais que, por conta de sua transparência, produzem um belo arco-íris quando as luzes neons das suas festas a ferem de dentro para fora.

Não é surpreendente que as pessoas que vivem na sociedade do vazio sejam tão espetaculares, com seus cabelos esquisitos, seus corpos modificados, como se fossem sinais de contradição encarnados caminhando por aí e esbarrando-se pela rua. Nem que a economia dessa sociedade seja igualmente doente, dedicada em grande parte a elaborar remédios que domestiquem a nossa constituição psíquica e corporal para melhor nos adaptarmos ao tempo em que vivemos – a cada novo espasmo de bem-estar, propiciados por incontáveis ansiolíticos e antidepressivos, a mente e o corpo se vão apodrecendo devagar.

É nessa dança moderna, cujo ritmo é a euforia, que vivem os homens contemporâneos. E a cada dia que passa, as pessoas — especialmente as mais jovens — se adaptam melhor a essa dança, metamorfoseando-se em perfeitos membros do mundo moderno: uma camada externa exuberante, digna de um carro-alegórico de carnaval, mas cujo interior é um defunto já há sete dias sepultado.

A pior coisa que aconteceu à nossa sociedade foi a descoberta de que nós, humanos, podemos, por meio da manipulação arteira de certos elementos simbólicos, provocar reações emocionais nos outros ainda que expressemos coisas em nada conectadas à realidade. Em outras tradições artísticas, toda expressão artística baseava-se em uma verdade reconhecida. Na arte religiosa, por exemplo, o artista não faz senão representar algo vivo e maior do que ele. Já a arte secular, e estética, que começa com a redescoberta da perspectiva pictórica no final da Idade Média e que culmina na Crônica Francesa, é a arte do nada. Erwin Panofsky, no obrigatório Arquitetura Gótica & Escolástica, afirma que o perspectivismo é o nominalismo feito arte: o ponto-de-fuga traçado entre planos posicionados é análogo, para Panofsky, à infinidade de significados que uma mesma realidade pode assumir em um discurso.

A forma final desse perspectivismo pictórico é, na arte contemporânea, a habilidade de provocar impressões espetaculares partindo de uma essência oca. Em vez de partir da realidade material, como no renascimento, o artista agora parte de sua perspectiva pessoal, subjetiva e transitória ( transitória como a escama da cobra que logo vai abandoná-la e apodrecer).

Porém, o que fazer? Idéias como verdade, substância, objetividade, e disciplina são totalmente irrelevantes para esta época de entusiasmo por metaversos. Para esta época de exuberância exterior e cinismo interior. Para esta época de ironia e descrença.

O x da questão, para mim, é que inevitavelmente, como a escama da cobra mencionada acima, esta sociedade, este tempo, e a arte desta sociedade e deste tempo irão desprender do corpo vazio e padecerão. Ela não tem nada em si que a sustente, que a anime, que mantenha seus processos “biológicos” — isto é, a mecânica que mantém a vida de uma sociedade. Esta sociedade, com sua arte meramente estética e incorrigivelmente cínica, não pode pedir que se olhe apenas para “a fé que anima a sua Igreja”, porque não tem fé nem mesmo em sua religião secular: a ciência.

É inegável que se trate de uma sociedade exuberante. Só que sua exuberância é animada pelo rancor que alimenta por não conseguir crescer ou maturar. É o mesmo rancor de Wes Anderson, que, passados vinte e seis anos desde seu primeiro filme, continuou o mesmo. É pequeno e chamativo como seus fãs. E como as pessoas dessa malta, seus filmes, e os personagens que os habitam, são figuras anódinas e robóticas, que, embora inanimados, ainda se movimentam ou rosnam – como o público, do outro lado da tela. Obra e público dissolvidos em uma mesma raiva aguada e descolorada.

De fato, como dizia Chomsky, idéias verdes e incolores têm um sono furioso.