-por Milton Gustavo Vasconcelos

Foi em 2019 que ouvi falar de Alexandre Soares Silva (também conhecido como Lord Ass) pela primeira vez. Ouvi seu nome prosaico da boca de meu compadre, o maior erudito piauiense, Alexandre Bacelar Marques. Queixava-me da seca de bons escritores e da baixíssima qualidade de um ou outro livro de estreante que aparecia pelo mercado. Na época, desconhecia completamente a dureza que é escrever num país em que não há leitores, e acreditava que as pessoas tinham de continuar se arriscando nas letras, na esperança de que alguns gênios brotassem como flores que nascem no meio da merda. Informou-me então, o meu amigo, de que havia um excelente escritor, um paulista, um pouco mais velho que nós.

Descrente, busquei e encontrei alguns textos curtos na internet, passando também a ler sua newsletter, que ainda aguardo com a mesma ansiedade de um menino que abre um pacote de figurinhas. Sem favor ou exagero, é ele um dos maiores cronistas que este país já teve. Um sujeito brilhante, que paga o preço de ter nascido na época errada, pensei e assim penso. Enfim, era um escritor, um escritor de verdade, não um maluco querendo salvar a alta cultura ocidental, nem um juiz aposentado relembrando seus causos de fórum, tampouco algum professor universitário vaidoso e oco.

Pouco tempo depois, caiu-me em mãos seu primeiro romance: A Coisa não Deus, publicado pela Beca em 2000. Li-o num tapa, com a avidez de um viciado. No entanto, meu radiador esfriou. O livro era, como esperado, extremamente bem escrito e criativo, mas acredito que essa conversa de anjos e céu e paraíso funciona melhor no livro de Apocalipse — not my cup of tea, diriam os ingleses. Vez por outra repetia, em conversas com amigos, que Alexandre Soares Silva era absolutamente brilhante em textos curtos, mas que não havia atingido o mesmo nível no romance.

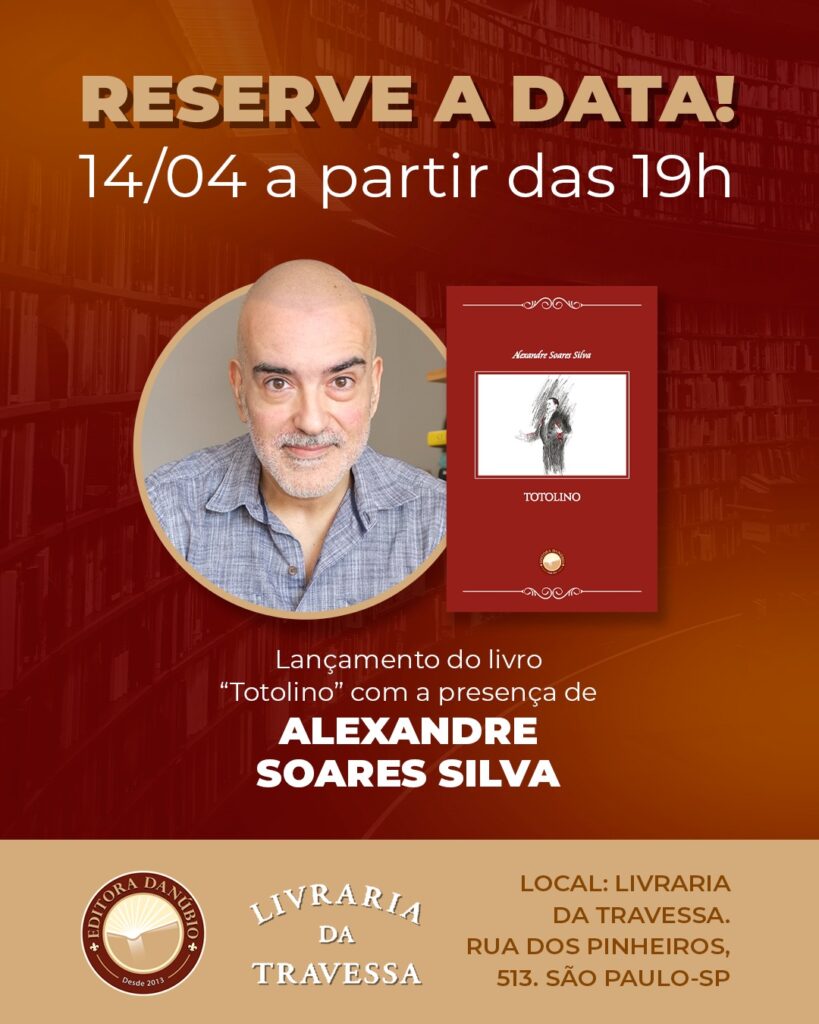

Eis que, então, este ano, a intrépida Editora Danúbio lançou Totolino. Decidi dar a segunda oportunidade ao grande cronista e contista. A primeira cena me impressionou; as imagens da velha Nápoles, a descrição do personagem principal (que vai se ocultando na trama até ressurgir como Napoleão poderia ter feito, se Stendhal não fosse tão cuidadoso em manter sem rosto o Imperador), o ritmo da narração, a escrita precisa e perfeita (com cada palavra perfeitamente encaixada, como num vistoso ladrilho).

Mas, confesso, ainda, que meu amor pelo realismo me deixou um pouco dissaborido. As longas páginas repletas de conteúdo nonsense começaram a me dar nos nervos. Eu ria bastante, mas no fundo torcia para que acabasse. Até que aconteceu… O livro não era uma distopia ou algo assim, mas um realismo cru e refletido; “realismo fantástico”, diria eu, se com isso não obrigasse o leitor a pensar em algum personagem sendo carregado por borboletas do Caribe na proa de um galeão espanhol naufragado.

O que fica claro inicialmente é que personagens como Ponza, Isabel e Andrezito podem ser encontrados nas ruas, nos bares, em qualquer lugar, incluindo nossas casas. Há vida neles, são reais, humanos, como os personagens devem ser. Não estão espalhados no enredo para provar uma tese, ou para caírem em desgraça e assim servirem de batente a uma crítica ao declínio da civilização; não estão ali para inspirar ninguém à santidade ou às grandes obras (como eu disse, melhor procurar nas escrituras). Não são daqueles personagens parlapatões, ou canalhas, ou santarrões, aos quais o leitor assiste como num grande aquário de peixes exóticos — como quem não sabe nadar. São canalhas e conscientes, corajosos e frouxos, inteligentes e patéticos. São, assim, personagens da grande literatura, com os quais você pode trocar de lugar, no seu íntimo, e se imaginar.

O maior deles, oculto e presente (na mídia e na boca dos outros personagens) aparece, conforme já dito, triunfantemente no fim: Totolino, um tenor cafona e solitário, cujo desespero e o sofrimento lhe dão forças sobre-humanas, que se converte em serial killer. O terror iniciado na Itália, que leva muitos países a fechar suas fronteiras e adotar medidas restritivas de circulação de pessoas é, aos poucos, substituído por uma espécie de adoração.

Imitadores de todo o mundo começam a matar cantando, como o Totolino original (o grande modelo). Surgem milhares deles, e se torna impossível saber quem são suas verdadeiras vítimas. Mas o legítimo Totolino não é um simples assassino, ele ama suas presas. Mata-as com carinho e leva consigo a terna memória de cada uma delas. Seus críticos são, “com razão”, rotulados como cruéis, insensíveis e preconceituosos, por não perceberem em Totolino uma força equalizadora, quase divina, que mata ricos e pobres, homens e mulheres, negros e brancos, sem distinções.

Toda essa maluquice lúcida me conduziu a alguns pensamentos desconfortáveis como: “Será que eu também tenho um Totolino?” “Quem será o psicopata que, com olhinhos cheios de ternura e mãozinhas gordas sujas de sangue e tecido humano, conquista minha condescendência, simpatia e aprovação?” O livro não traz as respostas. E penso que assim deve ser a grande literatura: abrindo-nos perguntas que só mesmo a vida — e não os viventes — pode responder.

O certo é que Totolino, este enorme “conto” fantástico e burlesco, merece ser lido. Sei que minha opinião vale quase nada. Não sou um crítico, nem um especialista em literatura contemporânea. Não seria capaz de dar uma palestra sobre Joyce ou Nabokov e não trago de cor os versos heroicos da Odisseia (em seu idioma original). Sou um simples leitor, do tipo que ora lê com os olhos de um artista, ora com os de um desocupado. O tipo de pessoa para quem os bons livros são feitos.

…