Os melhores livros publicados em 2025 segundo os colaboradores da Revista Unamuno.

(Cada livro pode ser adquirido clicando na imagem da capa.)

Terra dos Viventes — Carlos Nejar (Editora Sator)

por Igor Barbosa

Estive recentemente com o Carlos Nejar, que me perguntou se eu tinha lido Terra dos Viventes. “Li de uma sentada”, respondi; e em resposta à dúvida no rosto do autor, expliquei: “eu não sou muito de ficar em pé”. Nejar é gentil e humilde, pelo que não aventaria por conta própria a possibilidade de uma leitura cabo-a-rabo das mil e duzentas e tantas páginas de sua obra magna, em edição definitiva publicada pela Editora Sator em 2025. Gosto de chistes, mas apenas daqueles que sejam metafisicamente autossustentáveis: creio que, na vida eterna, será possível — será, de fato, obrigatório — ler alguns livros de uma sentada, num só fôlego dos corpos gloriosos. Terra dos Viventes é um destes livros; uma obra a ser lida como observamos antigos álbuns de fotografias, resgatados à poeira e ao mofo do fundo de um armário. Um livro de reencontro com o que foi, é e tem sido a humanidade, permitindo ao leitor tentar formar uma ideia mais ou menos vaga do que virá a ser essa poeira e mofo que cobre o nosso belo planeta, a Terra dos Viventes.

Meus mortos — Diogo Mainardi (Record)

por Rodrigo Duarte Garcia

Por entre ruazinhas, canais e igrejas, Diogo Mainardi nos leva a todos pelas mãos (bem, às vezes pela coleira, feito Palmiros) e passeamos juntos em Veneza, conversando de maneira desassombrada e comovente sobre arte, a vida e todas as ruínas das nossas finitudes. Sob gentis ironias e o cortante de um estilo exato, Diogo alterna com habilidade absurda o fluxo temporal não linear das suas memórias e a História Universal, e nos faz literalmente enxergar – graças a Deus pelos editores que aceitaram a ambição do projeto gráfico – cada detalhe sagrado e profano das telas, retábulos e afrescos de Tiziano, com vermelhos tão vivos, tão quentes, que de fato tornam inapelável o seu desejo de trocar a própria casa por um único quadro. Em “Meus mortos”, Diogo é (e somos com ele) o flâneur-aristocrata-do espírito, o botânico das calçadas (na expressão de Baudelaire) que toma para si a centenária arte de escrever um testamento literário, impulsionando adiante a tarefa autoproclamada por Yeats em The Tower: “E para diante lanço a imaginação/ sob o luminoso dia que declina, e invoco/ imagens e memórias/ de ruínas ou de árvores antigas,/ pois a todos interrogarei”. No fim, a genialidade de Diogo Mainardi está em retomar exatamente o que nos conta ali do mestre de Veneza: “Tiziano na velhice testemunhava a bestialidade daqueles tempos sombrios e, em vez de colorir a tela branca, usava o pincel para aclarar a tela escura, embora reconhecesse – dolorosamente – a supremacia das trevas (e da morte)”. O que Diogo talvez não tenha percebido – que sei eu? – é que, como em toda grande arte, em todo grande artista – mesmo os mais charmosamente pessimistas –, também em “Meus mortos” o pincel que testemunha bestialidades e aclara essa nossa tela escura desmente aquela supremacia da morte e faz transbordar de cada metafísica recusada muitas frestas da luz mais extraordinária que poderia existir.

*

Na ponta da língua: o nosso português da cabeça aos pés — Caetano W. Galindo (Companhia das Letras),

por Leonardo Quintanilha

Igual às pessoas, também as épocas têm suas obsessões. A primeira metade do século XX se ocupou de fazer grandes guerras e a segunda de evitar que a primeira se repetisse. Felizmente, ainda sobrou tempo para que certos campos do saber se desenvolvessem; e para que, dentro deles, surgisse uma espécie de fascínio — e às vezes idolatria — pelo texto que, para o bem ou para o mal, dominaria o estudo das humanidades. Desde então, uma das tentações que de vez em quando voltam para assombrá-las é a de objetificar a linguagem. Isto é: tratá-la como matéria inerte e controlável; suprimir a ambiguidade que, se não constitui as palavras, sempre acompanha seu uso, cotidiano e literário; matar a polissemia a golpes de dicionário ou propaganda, produzindo uma linguagem em que de cada termo se possa extrair, independentemente do contexto, sempre o mesmo sentido; seja ele científica ou politicamente motivado.

Mesmo sem esse objetivo, Na ponta da língua, de Caetano W. Galindo, demonstra por que esforços do tipo costumam fracassar ou, quando obtêm um relativo êxito — como na fala impessoal da burocracia ou do marketing —, mais valeria o terem fracassado.

Aqui o tradutor do Ulysses opta por um processo meio joyciano, meio proustiano. Seu método é o da associação corrente; seu impulso, porém, vem de cada iluminação particular, de cada madeleine verbal evocando uma infância diversa e às vezes em desacordo sobre si mesma; um parentesco esquecido, puxado pelo fio da genealogia das línguas e dos povos de matriz latina, numa rica rede de sugestões e flashbacks. Do galho latino, por vezes a recuar até o tronco indo-europeu, tocado pelas folhas e pelos frutos das línguas-irmãs — italiano, espanhol, francês, romeno —, emerge para nós, com outra cara, um outro português: mais seguro de si, mais consciente dos caminhos por onde passou até se constituir como gente grande.

Descobrimos, por exemplo, que carrot, carotte e carotta têm a mesma raiz indo-europeia de “chifre” (ker), pela semelhança de forma; enquanto “cenoura” e zanahoria sofreram influência do árabe, demarcando a história particular da Península Ibérica; que tronco, truncar, troncho, trincheira e truculento se aparentam por metáforas originais insuspeitas; que “fígado” não vem do latim iecur, mas do uso constante da expressão iecur ficatum, que “descrevia o costume bárbaro de engordar uma ave com alimentação forçada para depois processar seu fígado hipertrofiado sob a forma de patê”. Como elas eram alimentadas com figos, a associação de uma coisa à outra fez com que o próprio órgão passasse a se chamar “fígado”.

Galindo mostra, sobretudo, que a língua portuguesa não está simplesmente aí, dada, como coisa da natureza; é produto da consciência histórica e também dos esquecimentos, dos erros, dos acertos, das vulgarizações e elitizações a que esteve sujeita, e cujo valor se mede pelo esforço de recuperá-la; pelo afã de tomar posse daquilo que não surgiu do nada; de uma ilha que é arquipélago.

Na ponta da língua é, acima de tudo, um bom livro. Instrutivo, leve, engraçado; de uma comicidade sincera e natural à fala brasileira. Um estudo linguisticamente preciso que é um involuntário remédio contra a idolatria do verbo. Serve bem para iluminar o mecanismo, tão comumente adotado (ou imposto) nos dias de hoje, por meio do qual se tenta condicionar o sentido das palavras, proibindo este uso e favorecendo aquele outro, sem ligar para o contexto, sem levar em conta as adições e as perdas de sentido que o tempo naturalmente traz às palavras; forçando convenções que muitas vezes repelem a tradição da língua, com base na crença mágica de que entre palavra e coisa não há separação essencial; como se renomear “favela” para “comunidade” transformasse a realidade material do lugar, ou como se falar “morador de rua”, no lugar de “mendigo”, fosse realmente mudar alguma coisa. O problema dos modismos e das importações — do português que nos chega pela academia ou pela alfândega — é que, por lhes faltarem história e intimidade com o modo de se expressar comum à nossa gente lusa e tropical, elas produzem quase sempre uma linguagem de plástico: falsa, artificial, tosca. E que, sem raízes na vida e na tradição, acaba não sendo língua nenhuma, nem servindo a povo nenhum.

O Deus Oculto No Canto Do Córner — Milton Gustavo (Editora Sator)

por Giovani Licks

O Deus Oculto No Canto do Córner é o romance de estreia de Milton Gustavo, que parece ter acordado um dia compelido a desenterrar o talento da parábola. “Mas, Senhor, a única história que tenho é a de um velho ranzinza e boca suja”. “Pois, escreva”. Assim imagino a concepção da saga do treinador septuagenário, que recebe em sua academia de bairro um jovem que parece ter nascido para o boxe, e talvez só para isso mesmo. A equipe formada nessa parceria logo se vê às voltas com grandes torneios, mídia, empresários e família. Uma galera do barulho aprontando altas confusões por rabo de saia, parafraseando o antigo narrador da Sessão da Tarde. Tudo para fazer de Zezão o campeão inevitável a que foi vocacionado. O clima que permeia o livro é o puro suco dos anos 90, com lutas meticulosamente descritas, termos técnicos e jargões do Boxe, citações e analogias a lutadores reais, em especial o lendário Éder Jofre e menção honrosa ao Popó. A obra carrega a herança da literatura pulp, daqueles livros de bolso que faziam sucesso entre peões de firma há algumas décadas passadas. Aí já está o primeiro grande mérito, ser literatura popular com cara de best seller, quebrando a barreira da chamada alta cultura, ao mesmo tempo em que carrega a qualidade dos diálogos internos de um Philip Roth ou Nic Pizzolatto. É marcante também o humor colateral que permeia qualquer desgraça narrada por um brasileiro, o leitor se diverte com o que deixa o narrador fulo da vida. Os palavrões são muito bem colocados, como um registro da vida, passando ao largo dos clichês iconoclastas de autores contemporâneos que sempre pensam chocar a “família tradicional brasileira”. O que Milton Gustavo faz com aqui seu Forrest Gump da pá virada é semelhante ao que a dublagem brasileira fez com Yuyu Hakusho. Aqui é Brasil. O Deus Oculto No Canto do Córner foi semifinalista do Prêmio Jabuti, e ganhou, em 2025, uma segunda edição pela Editora Sator.

O Sal da Neve do Monte – Murillo Sousa (UBIQ!)

por Gabriel Santana

“O Sal da Neve do Monte”, de Murillo Sousa, é o livro de estreia do autor e se organiza como um ciclo poético inspirado na célebre série de gravuras japonesas As Trinta e Seis Vistas do Monte Fuji, de Katsushika Hokusai. A obra busca transpor a experiência visual das imagens para o campo da linguagem, convertendo paisagem em pensamento e olhar em verso. Ao longo dos poemas, emergem temas como o tempo, a contemplação e a transitoriedade da vida, em um percurso que convida o leitor a uma espécie de peregrinação.

A Ascensão de Dionísio — E. Michael Jones (Vide Editorial)

por Gustavo Henrique

Passados mais de 30 anos desde sua publicação pela Ignatius Press, finalmente surge no mercado editorial brasileiro o icônico trabalho intitulado A Ascensão de Dionísio: O Nascimento da Revolução Cultural a partir do Espírito da Música, de autoria do já reconhecido — ao menos pelos que não vivem debaixo de uma pedra — professor Eugene Michael Jones, também autor de obras seminais como Libido Dominandi e Modernos Degenerados. E. Michael Jones é um autor cujo interesse primário é pela guerra cultural, e não se trata A Ascensão de Dionísio de uma exceção à regra. Embora possa ser perfeitamente caracterizado como um tratado da história da música dividido em 4 atos — estes sendo o voluntarismo da obra de Richard Wagner, o papel da música para Nietzsche, a tirania do sistema de Schönberg e o vigor dionisíaco de proporções míticas do rock e da cultura popular do século XX —, o elemento sobre o qual gostaria de me deter nesta breve resenha é o da meta-história por detrás da obra, a meta-história do Eros, do Eros enquanto força motriz que tem como fim último suplantar a tradição, que é vista neste contexto como uma espécie de cárcere do artista moderno. Tomando como referência mítica central para o entendimento da ação histórica de Dionísio a famosa peça de Eurípides, As Bacantes, na qual surge o deus Dionísio, um andrógino com poderes mágicos, às portas da cidade de Tebas para reclamar seus direitos enquanto divindade local, descreve-nos o professor Jones, com vigor e entusiasmo inconfundíveis, as cadeias causais dionisíacas por trás da música de Wagner — que é aqui descrita como a música quintessencial da infidelidade, do rompimento com um centro tonal, tratando-se esse projeto, nos termos do autor, de uma empresa que visa uma soberania da vontade e da intemporalidade das emoções, um projeto diretamente antagônico à tradição da música tonal do ocidente, tradição que valoriza sobremaneira o retorno à origem tonal e a resolução natural das emoções —, que deságua por sua vez no projeto nietzscheano de proliferação do dionisíaco pelo mundo, chegando este a crer que a música negra teria um papel essencial neste processo — profecia ridiculamente acertada uma vez que se entenda o papel do Jazz no estabelecimento de toda a música popular e sensualista do século XX, muito mais rítmica, superabundante e estimulante do que os pálidos esforços de uma música erudita pós-dodecafônica, que poderia muito bem chamar-se só de cafônica. Tudo é descrito pelo autor à luz de uma meta-história dionisíaca, uma meta-história na qual testemunhamos a ação recorrente de figuras sedutoras que fazem um apelo à vida, ao Eros e ao sensual em contraposição à tradição e a tudo aquilo que se possa chamar de racional, tendo esse apelo como objetivo final a liberação total das correntes do social e da tradição, da mesma maneira pela qual Dionísio se liberta das correntes de Penteu. Esta “revolta da vida contra a razão” é o motor central da ação histórica de Dionísio do ponto de vista do autor, e a cadeia causal que descreve o prof. Jones, que liga o Teatro Grego de 405 a.C., — passando pelas revoltas de Wagner, Nietzsche e de Schönberg, este numa tentativa de supressão do dionisíaco que resulta num empobrecimento devastador e na suprema banalização das formas musicais — à deificação andrógina de Mick Jagger nos palcos dos Stones nos anos 70, está pautada nessa meta-história do Eros, uma meta-história que narra a elaboração de formas culturais muitas vezes belas, estimulantes, profundamente intoxicantes, mas de caráter simbólico irracional e voluntarista em última análise, como que num retorno forçoso ao mito em sua acepção mais primitiva e visceral, um retorno aos anseios pela Era de Ouro e pela valorização suprema do ato sobre a potência, do acidente sobre o essencial. Traduzido por Elton Mesquita e Régis Trentim com grande eficácia, segue a Vide com um importante trabalho no contexto do mercado editorial brasileiro, que talvez passe despercebido ao grande público, mas não aos interessados nas razões profundas por detrás do estado atual das coisas. Talvez a lição final a se extrair deste trabalho seja tão somente a da necessidade de uma renovação constante de uma classe artística e do poder de expressão de seus poetas, uma vez que, se negligenciados estes elementos no contexto da guerra cultural, ver-nos-emos obrigados a prestar contas a Dionísio, ao vitalismo e ao irracionalismo que se seguem naturalmente do empobrecimento das formas, da mesma maneira que se viu forçado Penteu no fim de seu reinado em Tebas e no ocaso da civilização grega: onde ninguém for rei, o rei será Pã.

*

Sinfonia e Crocância — Igor Barbosa (João e Maria Editora)

por Roberto Neves

A minha opinião sobre “Sinfonia e Crocância” importa menos do que a dos meus filhos. Eles riem com os trocadilhos do corvo Zé, ficam apreensivos com a ameaça do gavião, satisfeitos com o inesperado final feliz da história. Descrever este grande apreço que eles têm pelo livro é, sem dúvida, o maior elogio que posso fazer à obra. Mas acrescento outro: é um livro que não subestima a inteligência das crianças – pelo contrário, confia nela, e por isso consegue estimulá-la com naturalidade, sem exagero ou afetação. E isso é raríssimo nas publicações infantis contemporâneas.

A devoção do Suspeito X — Keigo Higashino (Estação Liberdade)

por Orlando Tosetto Júnior

Keigo Higashino escreveu “A devoção do Suspeito X” em 2005, para sucesso imediato no seu Japão natal, onde o autor tem fama por seus romances policiais e de mistério na tradição firmada por Edogawa Rampo e Seicho Matsumoto. O “suspeito X” deste livro, Tetsuya Ishigami, é um gênio matemático que não ascendeu ao estrelato acadêmico, resignando-se à vida de professor de uma escola média medíocre. Apaixonado pela beldade fenecente Yasuko Hanaoka, sua vizinha, põe em ação um plano para desviar e confundir as investigações da polícia quando ela e a filha assassinam seu ex-marido, o vagabundo e violento Shinji Togashi. Para que o plano dê certo, ele vai ter que medir forças intelectuais com “Galileu”, isto é, Manabu Yukawa, seu ex-colega de universidade, professor de física e detetive protagonista de diversos outros mistérios de Higashino ainda inéditos por aqui. O quão intrincado é o plano de Ishigami vai ficando evidente à medida que o livro avança, até o plot twist final necessariamente surpreendente. O argumento é centrado na batalha de cérebros entre o professor e o investigador, e no desvendar da tramóia do professor – quase um problema clássico de xadrez apresentado num jogo de luz e sombras. O romance policial japonês não é muito adepto do hard boiled americano; eles gostam mais das tramas cerebrais inglesas que eram tão do agrado, por exemplo, de Jorge Luís Borges, ainda que não sigam à risca os dez mandamentos de Ronald Knox para o gênero. O livro de Higashino é fiel a essa tradição, ainda que deslocando o mistério da autoria do crime para o suspense do duelo de inteligências. Está portanto mais para Sherlock Holmes versus Doutor Moriarty do que para as correrias, tiros e vamps de Philip Marlowe ou Lew Archer. Bom exemplo da renomada ficção policial japonesa, esparsamente traduzida por aqui, e do autor: Higashino foi presidente da organização dos Mystery Writers of Japan, o que, lá entre eles, não é honra menor.

A medida do abandono — Toni Araujo (Villa Olívia)

Paulo Renato S. C. Roy

Um livro pequeno (quarenta e cinco páginas; uma novela) que consiste numa reelaboração da fábula de João e Maria, as duas crianças que todos os dias saíam de casa para colher frutas, e cuja mãe lhes dava pedrinhas com as quais marcassem o caminho de volta; um dia, não tendo pedras, a mãe lhes dá pedacinhos de pão logo comidos por uma ave esfomeada, feito o que não há mais trilha de retorno, não há mais volta para casa, não há mais nada, exceto o adiante da fábula. Parece que aqui o conto clássico inverte o sentido da pergunta de Nosso Senhor; para estes filhos, teria sido melhor dar pedra, e não pão. Sendo bem conhecido o enredo de João e Maria, não convém gastar muito tempo apontando os pontos e ancoragens dos paralelos entre a fábula e a novela. Ao invés de se perderem na floresta, os dois irmãos protagonistas se perdem numa cidade — numa selva de pedra, para usar a metáfora e irritar com um tico de previsibilidade. Perdem-se também numa espécie de floresta interior, onde somente a conexão entre os irmãos parece resistir à desintegração da capacidade de ambos confiarem em quem quer que seja num mundo que os agride e fere constantemente. O contexto dos seus sofrimentos, é claro, é o fato de que eles foram abandonados por quem os deveria ter amado; o desenvolvimento é o modo como eles vão se abandonando, entregando-se a um destino, e ativamente procurando a bruxa e sua casa com paredes de açúcar. Lembre que, na fábula, eles a encontram por acaso e desse encontro começa o enredo agônico. Na novela, não; nela, encontrar a casa é uma necessidade, uma missão à qual João e Maria devem entregar-se com abandono.

O Advento — Karleno Bocarro (Editora Sator)

por Fabrício Tavares de Moraes

Em O Advento, de Karleno Bocarro, testemunhamos, desde sua sugestiva epígrafe bíblica, a construção paciente e intensa de uma atmosfera ao mesmo tempo sombria e dramática, como os rituais que antecedem um sacrifício. Com efeito, toda a narrativa, em sua sucessão de episódios por vezes angustiantes vivenciados por personagens que oscilam entre o grotesco e o burlesco, instaura-se sob um regime sacrificial: já de início, Aderbal Semei, o protagonista, após uma noitada com amigos, vê-se perante um casebre numa zona rural maranhense, onde uma espécie de nigromante sela um pacto com outras figuras terríveis.

Dali por diante, essas e outras personagens, com ocasionais momentos de atenuação, assombrarão Semei, que tenta a todo momento, e de vários modos, evadir-se da cartografia que lhe fora imposta por um destino sombrio. As maldições aparentemente acompanham Semei, que, como seu predecessor Jude Fawley, encontra obstáculos para suas realizações intelectuais e existenciais; e as cidades de São Luís e São Paulo (talvez numa contestação irônica à santidade que carregam em seus nomes) são representadas, por meio de um processo de anamorfose típico da obra de Bocarro, como palcos para personalidades obscuras que carregam consigo um lastro de violência quase litúrgica e ameaças contra a precária ordem erigida pelo protagonista.

À vista disso, O Advento é um pesadelo gnóstico no calor dissolvente dos trópicos (à maneira, talvez, de um Autran Dourado ou de uma Hilda Hilst) — um pesadelo vazado em linguagem pletórica, em que predomina uma curiosa justaposição entre o teatral e o visceral. No entanto, diferentemente de malogrados exercícios estéticos que talvez caiam na rarefação metafísica ou no moralismo que antes torna a virtude odiosa, Karleno constrói seu romance numa angulação própria do realismo sujo (ao menos nos seus temas), em que criaturas alienadas e oclusas nos seus desejos deformados surgem como arautos de um cruel advento.

O Pasto Incendiado — Ariano Suassuna (Nova Fronteira)

por Jessé de Almeida Primo

–Outra coisa: a minha poesia é a fonte profunda de tudo que eu escrevo, teatro ou romance.

Apesar de eu ser praticamente desconhecido como poeta.Devolvo-lhe o limão sob a forma de uma surpresa…

– A culpa é sua. Aqueles poemas belíssimos, em xilogravuras, que vi em Porto de Galinhas, você os editou em livro?

Embasbacado, balbucia um “não” meio defensivo…

Entrevista com Bruno Tolentino (Revista Bravo!, maio, 1998, ed. D´Ávila)

Após anos tendo acesso apenas a poucos poemas numa pequena Seleta de prosa e verso(José Olímpio, 2007), organizada por Silviano Santiago, e o dantesco Vida nova brasileira(Nova Fronteira, 2022), organizado por Newton Junior, que Suassuna escreveu na década de 1970, eis que, num empreendimento tão ambicioso quanto bem realizado do mesmo Newton Junior, o qual vem relançando as obras completas do autor de Auto da Compadecida, finalmente podemos ler a sua poesia reunida, ricamente ilustrada por Manuel Dantas Suassuna, seu filho. E dessa maneira, tomamos conhecimento de algo como o parnasianismo sertanejo, a que não poderia faltar a dicção e certa plasticidade barrocas, que teve como precursor Augusto dos Anjos, mas apenas realizado mais integralmente com Ariano Suassuna (sem contar algumas luminosas incursões simbolistas, “sinto o roçar das asas amarelas”.), dando a esse parnaso uma identidade ainda mais ibérica, mais telúrica, como podemos ler no poema de abertura, “O reino” (“Amor, escuso amor, Papoula de meu sangue,/rosa do meu desejo, Rosa Castanha e bela”), característica essa que se prolonga nas narrativas tradicionais, uma narrativa de vendeta chamada “Os Guabirabas”, em versos heptassilábicos, com toda cor local e certo esculturismo e poderosa plasticidade da escola de origem,

Bala, chumbo derretido,

fundida, Vermelha e quente,

que embebe pela Poeira

o claro sangue da Gente!

Garra e Carniça do tempo,

asa de Faca e Serpente!

e assim, deparamos a realização de um provinciano assumido cuja obra, sem precisar abrir mão do que oferece o sertão profundo, está entre as mais cosmopolitas e na qual, assim como na obra de Manuel Bandeira, testemunhamos séculos da grande tradição da poesia ocidental.

A morte de Ahasverus — Pär Lagerkvist (Editora Sator)

Milton Gustavo, escritor

Minha melhor leitura de 2025 foi a “Morte de Ahasverus”; livro do sueco, vencedor do prêmio Nobel de 1951, Pär Lagerkvist. Bem, sei que você deve estar se perguntando o motivo de nunca ter ouvido falar neste autor. Acredito que sei o motivo… Tentei, nos últimos meses, indicar, sem sucesso, esse gigante da prosa ocidental, simplesmente por não conseguir decorar seu nome. Se eu fosse seu empresário, ele teria um apelido como “Grand Old Pärr”, ou algo assim. Se tivesse um nome mais fácil, e tivesse levado um petardo do Llosa, certamente seria tão famoso quanto Gabo ou Borges. Enfim, o livro é do grande autor sueco, a quem não me acanho em chamar de gênio.

Na primorosa edição da Sator, a pequena novela não passa de oitenta páginas, gravadas em letras confortáveis. O livro trata, direta e indiretamente, da figura do Ahasverus, um judeu que amaldiçoara Jesus Cristo durante a via crucis e que, por isso, teria sido condenado a não morrer e a, desterrado, levar uma vida errante, caminhando até o fim dos tempos. A tradição oral cristã teria nascido no concílio de Nicéia, onde um dos Bispos participantes afirmara conhecer pessoalmente uma testemunha ocular da Paixão.

Mas nada disso é tratado na novela, onde o sueco de quem não me recordo o nome, magistralmente mostra apenas o suficiente para suspender a compreensão do leitor até o desfecho arrebatador. Num intenso jogo de luz e sombras, que se inicia numa estalagem e se encerra num hospital religioso, nada é completamente explicado, tampouco ocultado. Não há menção à época, local, porém, sentimentos e episódios dolorosos do passado dos personagens são detalhados com fina sensibilidade e um domínio da narrativa digno de um mestre absoluto da prosa.

O intenso simbolismo, a trama que se revela dos poucos, em uma espiral de aporias e desencontros, encontra sua apoteose com o discurso do judeu errante, que desafia o próprio Cristo:

“Pensas que és o único a suportar o teu destino, o teu sofrimento, a tua crucificação. Mas sabes muito bem que não o és. És simplesmente um entre muitos, num desfile sem fim. A humanidade inteira é crucificada, como tu; o próprio homem é crucificado; tu és aquele para quem os outros erguem os olhos quando pensam em seu destino e em seu sofrimento, e em como são vítimas do sacrifício; és aquele a quem, por causa disso, eles chamam “o Filho do Homem…”

Sem sombra de dúvida foi uma das melhores coisas que li em toda minha vida! Leiam, caros amigos, “A Morte de Ahasverus”, ou vagarão errantes, privados do repouso da morte, com pés em sangue, até o fim dos tempos.

A Nova Ciência Da Política e Reflexões Autobiográficas — Eric Voegelin (Vide Editorial)

Alexandre Bacelar Marques

Os dois curtos volumes constituem, talvez, a melhor introdução à obra de Eric Voegelin. Em A Nova Ciência da Política contém exposição sucinta da sua tese mais conhecida, a de que as ideologias políticas que vêm determinando a história política mundial desde a Revolução Francesa – o marxismo, o liberalismo, o fascismo – são repristinações de uma religião ou um estilo de pensamento teológico, que data dos primeiros séculos da era cristã, o gnosticismo. Os principais temas do pensamento político moderno nada mais são que reelaborações de temas originalmente gnósticos retirados de seu contexto teológico. A ideia de uma sociedade perfeitamente igualitária que funciona sem ter que recorrer ao intermédio do Estado; a divisão da história em três fases distintas seguidas de um desfecho final; o grande líder que redimirá a sociedade de seus males, a criação de um “novo homem”, são todos motivos gnósticos. Que as ideologias modernas vejam a si mesmas como um saber secular e científico não significa que o sejam. Muito pelo contrário. A própria ideia de que seja possível obter-se um saber materialista último sobre o homem e o universo, é uma prova a mais desta sua herança religiosa. Também esta é uma ideia gnóstica que não está presente nos pensadores clássicos ou escolásticos. Em que pese a eloquência das analogias, trata-se de uma tese cuja demonstração não pode ser exclusivamente histórica. Sua persuasividade depende de uma reflexão filosófica prévia sobre termos como “ciência” e “verdade”, sobre a natureza do fenômeno da representação política, e sobre a própria noção de História, o que pode tornar a leitura desafiante para o leitor não iniciado. A estas dificuldades, a antiga tradução dos anos setenta parece que acrescentava mais alguns. A nova edição da Vide é bem-vinda não apenas por recolocar nas livrarias uma obra essencial esgotada e difícil de encontrar mas pela nova e excelente tradução de Eduardo Levy, pelo estudo introdutório escrito por mim mesmo, que há, espero, de ter algum valor para o leitor que se acerca da obra do grande pensador.

Além de a Nova Ciência, a Vide relançou, também em 2025, Reflexões Autobiográficas, as memórias filosóficas de Voegelin, escritas a partir de entrevistas concedidas a um discípulo. Apesar de ser um trabalho que não teria vindo a existir se dependesse do próprio Voegelin (ou talvez, precisamente por isto) estas memórias constituem um dos itens mais especiais do vasto corpus de suas obras completas. Não são, claro, memórias pessoais ou sentimentais mas uma exposição de motivos de suas principais ideias, do contexto histórico e biográfico em que as elaborou, dos problemas que pretendia resolver, das razões por que depois as corrigiu. Não menos valiosos, são os retratos que o autor pinta do ambiente intelectual da Viena do começo do século XX em que formou-se, e da própria personalidade de homem de ciência. O estudante de uma universidade de ciências humanas atual, especialmente brasileira, não pode senão se maravilhar com a vivacidade intelectual da época e lugar, de onde saíram a bem dizer as principais ideias filosóficas do século XX, da psicanálise à física quântica, e que comparada com o clima de hoje, parece um outro mundo. Não menos digna de admiração a tenacidade do próprio Voegelin. Entre os melhores trechos do livro estão os que ele serenamente conta suas decisões intelectuais, como abandou uma obra em dez volumes porque achou que estava errado, como, para investigar as origens do pensamento político moderno, teve que aprender, além dos idiomas modernos grego, hebraico, sueco e um pouco de chinês. Não apenas trata-se de um nível de competência técnica raramente visto entre os cientistas políticos que normalmente pontificam publicamente sobre o tema “ideologia”. A própria necessidade dela é desconhecida. Além de servir de introdução biográfica ao pensamento de Voegelin, a obra termina funcionando como um documento histórico e um Espelho no sentido dos antigos tratados que contavam a vida exemplar de um rei; o caso, o espelho do perfeito cientista político.

All Things are Full of Gods — David Bentley Hart (Yale University Press)

por João Pinheiro da Silva

Ao longo da história da filosofia, é bastante raro que uma disciplina seja pura e simplesmente abandonada ou esquecida. Isto é, obviamente, comum nas ciências, que facilmente se desembaraçam das disciplinas que lhes deram origem, ou que lhes parecem agora obsoletas ou estéreis – mas não na filosofia, na qual se discutem os mesmos temas, de forma perene e ininterrupta, pelo menos desde Tales de Mileto. Conheço apenas uma notável exceção: a filosofia da natureza. Essa ancestral e venerável disciplina, que surge com a tentativa grega de compreender a physis, e se ramifica até ao início da era moderna nas várias postulações acerca das causas e princípios primeiros do cosmos, foi progressivamente absorvida pelas ciências naturais emergentes e, posteriormente, eclipsada pela filosofia da ciência, tornando-se, durante o século XX, uma mera relíquia histórica.

Em All Things are Full of Gods, David Bentley Hart revitaliza esta disciplina esquecida e oferece uma filosofia da natureza em todo o seu esplendor. Através de um diálogo platónico entre quatro deuses – Eros, Psique, Hermes e Hefesto – que, em jardins idílicos fora do tempo, perante banquetes regados a vinho e ambrósia, discutem a natureza última do real, Hart submete a visão mecanicista da natureza a uma interrogação dialéctica tão rigorosa quanto devastadora. Ao longo da sua dissecação dos vários naturalismos e materialismos contemporâneos, Hart postula que as estruturas da mente, da vida e até da linguagem atestam conjuntamente um ato infinito (e Divino) de inteligência em todas as coisas. Ante a frieza cadavérica do mecanismo, Hart postula um cosmos vivo, do qual a inteligência, o propósito e o significado se seguem enquanto fim, e não enquanto acidente. A sua exposição da primazia ontológica da tríade vida-consciência-linguagem é, em vários pontos, prolixa, talvez até em excesso, mas é tudo tão bem escrito, tão bem ambientado, que o livro pode ser lido única e exclusivamente pelos seus méritos literários. E vale notar que o projeto de Hart talvez possa ser mais bem recebido nos nossos dias do que em qualquer outra década recente, precisamente porque o terreno intelectual se tem vindo a tornar mais recetivo ao monismo idealista-aristotélico que propõe. Quiçá All Things are Full of Gods seja um dos prolegómenos da revolução que se avizinha.

Categorias e Sobre a Interpretação — Volume 1 das Obras Completas de Aristóteles (Editora Logos)

por Augusto Fleck

A Editora Logos publicou o primeiro volume de sua coleção das obras completas de Aristóteles, reunindo as Categorias e o Sobre a Interpretação, dois textos fundamentais da lógica e da filosofia da linguagem. Nele, o leitor encontra a exposição clássica das categorias do ser, seguida do tratado que deu início à teoria das proposições, base indispensável para o estudo da lógica. Em formato bilíngue, a edição conta com tradução inédita feita diretamente do grego por Bruno Gripp, ensaios introdutórios e notas de minha autoria, bem como um glossário com os principais termos técnicos empregados pelo filósofo. O volume inaugura o projeto, que se estenderá pelos próximos anos, de oferecer ao público brasileiro uma edição das obras completas de Aristóteles que faça jus à influência do filósofo na história do ocidente.

*

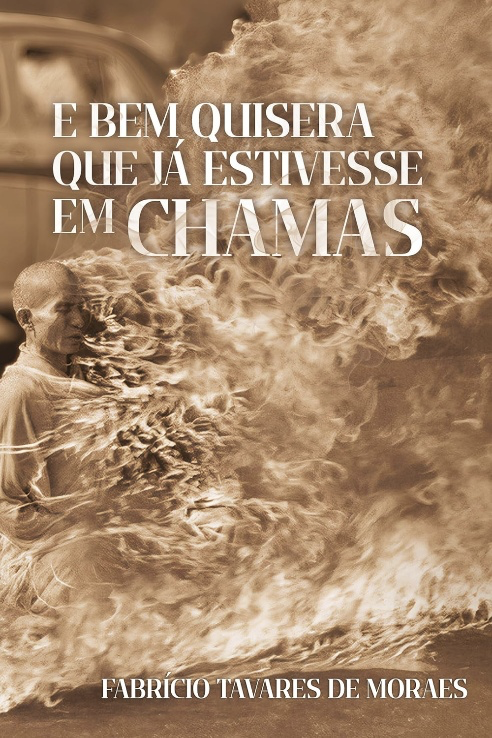

E bem quisera que já estivesse em chamas — Fabrício Tavares de Moraes (Editora Sator)

por Diogo Rosas G.

Há livros que aparecem diante de nós como um murmúrio ancestral, como uma memória antiga envolta em véus de linguagem espessa e luminosa. Fabrício Tavares de Moraes, autor da admirável coleção de contos E bem quisera que já estivesse em chamas, parece escrever justamente sob o influxo dessas memórias: as de um mundo espiritual fragmentado, onde os resquícios do sagrado ainda emitem brasa sob a cinza do grotesco. Território ignoto que, em minha experiência, raros autores brasileiros contemporâneos ousaram cartografar com semelhante talento.

A topografia aqui é espiritual e escatológica. As histórias se passam em aldeias febris, desertos que lembram exílios apocalípticos, arenas onde bestas (humanas ou não) são sacrificadas segundo ritos cuja lógica perdeu-se nos abismos da história. É um Brasil onde a Luz chegou tarde e, talvez por isso mesmo, foi acolhida com temor.

Como leitor, fui particularmente atingido pelo conto Hic Sunt Dracones, uma alegoria da danação que lembra não pouco os quadros mais escuros de Flannery O’Connor ou de Juan Rulfo, filtrados por um barroco tropical, envelhecido e assustador. O coronel que preside o ritual de sangue poderia ser um demiurgo menor, um Arconte da província, uma sombra das autoridades e potestades que governam este mundo. E o forasteiro perdido entre represas trincadas, animais possuídos e instrumentos de tortura “forjados por entidades subterrâneas” recorda a definição gnóstica da história como um erro cósmico de sabor teatral.

A linguagem de Fabrício é exuberante. Seu texto me faz pensar numa realidade alternativa em que Cormac McCarthy teve o português como primeiro idioma e cresceu lendo Aquilino Ribeiro e Euclides da Cunha. É uma prosa que não teme o excesso, porque sabe que o excesso também pode ser forma legítima de revelação. Mas não se trata apenas de estilo, há algo mais profundo em jogo aqui: um diagnóstico espiritual. Os personagens de E bem quisera que já estivesse em chamas vivem como que entre ruínas. Estão à espera — de algo ou de alguém —, mas a espera não é messiânica: é estagnada, murmurante, trágica. São almas órfãs do Bem, mas ainda assombradas pela memória de que um dia ele existiu.

Face a face com tudo: Como a filosofia olha para o mundo e o que ela vê – Scott Randall Paine (Editora Phi)

por João Paulo Cirilo

O Brasil teve o privilégio de ser o primeiro país a ver lançado, em seu mercado editorial, o último escrito pelo filósofo, sacerdote católico e professor universitário americano — mas quase 100% brasileiro — Scott Randall Paine. E, para nossa sorte, é um livro, em temática e em abordagem, praticamente suis generis em nosso «mercado de ideias»: é uma introdução não à Filosofia, não à História da Filosofia; é uma introdução, por falta de termo melhor, ao poder da Filosofia, às possibilidades dessa Ciência Mãe tão maltratada ao longo de nossa história. É também, arrisco dizer, uma resposta à ousadia e à arrogância das ciências modernas, tão cheias de si nos últimos cem anos, mas que falham, apesar dos inegáveis esforços e progressos, em dar-nos respostas satisfatórias para o que vemos e vivemos no dia a dia, como se importantes fossem, ao fim e ao cabo, somente as definições físicas de quarks, a mais nova descoberta astrofísica do momento ou a discussão pública entre darwinistas e neodarwinistas. Todas essas coisas são importantes, instigantes no mínimo, mas não são suficientes — antes de entendermos essas mesmas coisas, precisamos vê-las.

E quem nos auxiliaria nesse olhar, nesse ver as coisas como elas são? A Filosofia, argumenta o autor. Parece ser a resposta correta: é a Filosofia quem nos auxilia verdadeiramente a treinar esse ver, esse olhar comum tão constitutivo de nossa existência — o olhar comum, aqui contrastado com o olhar técnico e específico, é de fato o objeto do livro. Em uma linguagem clara, Scott Randall Paine nos mostra essa função axial da Filosofia, onde todas as esferas da vida humana — da mais cotidiana até a mais especializada e científica —, postas numa rede relacional infinita, podem se utilizar dela, a Filosofia, como superfície de contato, como eixo para essas relações: Filosofia e Química, Filosofia e Arte, Filosofia e Física, Filosofia e Sociologia… O livro aborda, ao longo de seus poucos mas profundíssimos capítulos, justamente essas relações, sempre partindo do polo «Filosofia» para a outra área do saber.

Tudo isso é articulado a partir de ideias e autores que estão reconhecidamente fora do radar acadêmico — nomeio apenas dois que, se tudo correr bem nas próximas décadas, ganharão espaço entre os brasileiros: os inclassificáveis Eugen Rosenstock-Huessy (por sorte um autor que vem sendo publicado nos últimos anos por essas bandas) e John Deely, o tomista-semiótico obscuro até mesmo para os leitores de língua inglesa.

Mais não digo para não tirar de você, leitor, a experiência completa que eu mesmo tive — redescobrir, página após página, a verdadeira pretensão de uma vida dedicada à Verdade: poder ver, um dia, tudo face a face, sem ter medo algum.

Niemand — Andre Klojda (Editora Litteralux)

por Gabriel Campos Medeiros

Niemand, de Andre Klojda, narrativa despida de maçantes contextualizações e sebentos regionalismos, tem tanto a pujança dramática e a atemporalidade arquetípica das nivolas de D. Unamuno, quanto o tono parabólico e o lusco-fusco dos labirintos de Kafka, seu prógono mais óbvio, além de recuado compatriota de seu condecorado avô.

— É do leste europeu que vem esse sobrenome, correto? — pergunta Alexei Bueno ao nosso autor, à mesa do boteco da Lapa, aonde, por intermédio do meu xará Coelho Teixeira, fomos parar.

— Correto, correto… É tcheco, da Boêmia — responde Klojda —, e ainda assim um nome de esquisita, rara raiz eslava…

A conversa progride até o vate de Poemas gregos nos informar ser questão solvida a origem berbere da língua basca, o que desconhecíamos.

E Borges?

Com exceção, é lógico, da Islândia pretérita, como de outras estrambóticas afeições, há ainda em Niemand algo da maquinação fantástica e do manejo dos tópoi clássicos, cortesias próprias do gênio argentino. Mas Klojda já me confessou que o seu Borges predileto não é o ficcionista, é antes o poeta, talvez porque, cumprimentando Maugham, julgue que uma narrativa precisa, em vez de só fazer um cristão queimar a mufa, sobretudo entreter; talvez porque se centre mais no peso da mensagem do que no trânsito do mensageiro: daí que produza, ostentando-as, na seleção dos símbolos e no estabelecimento das evocações, metáforas tão sólidas, sentenças tão fatais; daí que persiga, alcançando-a, na construção das cenas e na urdidura da trama, uma clareza na qual Tolstói nenhum apontaria nódoa.

E o universo esfumaçado, e a atmosfera dúbia, e as relações líquidas, e a cegueira deliberada, e a prisão burocrática — entrechos a que o herói em movimento catabático quer se sobrepor —, são fácil convite à vagueza estilística e ao perdimento do fio da meada… Vence isso o nosso autor. É senhor de sua pena e domador de seus cavalos: com rigor germânico e desenvoltura tropical, cria tipos que, sendo apátridas, são paisanos de qualquer nação; que, suspensos no tempo, são peregrinos de qualquer época. Se nas estonteantes do Rio, se nas lendárias de Lavínio, não sabemos em que plagas aquelas figuras se movem. Sabemos só que habitam um ilhado, cíclico amanhã.

Entre o recolhimento e a fraternidade, o combate e a desilusão, dá-se a aventura desse Ninguém espúrio (imagem e semelhança d’Aquele anunciado por Paul Celan em Psalm), desse homem despersonalizado mas advertido que resiste quanto pode à obsidiante diluição no todo e ao desprezo da vida contemplativa. Guarda ele, contra o rolo compressor das contingências e a indolência dos pares, certo ânimo hercúleo, certo deslumbramento órfico.

E mais não digo.

Ide ler.

Contra a modernidade — Juan Donoso Cortés (Editora E.D.A.)

por Alexandre Sugamosto

O lançamento de “Contra a Modernidade” oferece ao leitor brasileiro uma porta de entrada para as ideias do diplomata, ministro de governo, teólogo e teórico político espanhol Juan Donoso Cortés, um dos pensadores mais radicais e proféticos do século XIX.

O destaque da coletânea de artigos é o célebre “Ensaio sobre o catolicismo, o liberalismo e o socialismo”, em que Donoso defende a cosmovisão católica como a única racionalmente sustentável, enquanto ataca o liberalismo e o socialismo como doutrinas equivocadas.

O volume se encerra de forma poderosa com a “Carta ao cardeal Fornari”, um verdadeiro testamento filosófico contra-revolucionário que revela sua visão sombria e escatológica sobre o destino do Ocidente.

A obra de Donoso Cortés é um guia indispensável para examinarmos as fundamentações filosóficas e sociológicas do mundo moderno.

No Tropical Parnaso — Érico Nogueira (Editora Sétimo Selo)

por Daniel Araújo

No Tropical Parnaso apresenta ao Brasil o poeta Érico Nogueira na maturidade de seu projeto poético. Estão ali seus atributos poéticos já consagrados: a vasta erudição, a atualização do clássico greco-latino para o registro brasileiro, o extremo domínio formal, a meditação cristã ao lado do humor satírico; em suma, o conhecido esmeril de Érico, afiado como nunca. Com esse ferramental experimentado, Érico logra um feito de carpintaria poética que, com justiça, o põe na luta pelo título de miglior fabbro entre nossos atuais artífices do verso. E muito embora o autor nos ofereça um belíssimo “Retábulo” – sequência de sonetos decassílabos em que o autor medita sobre a forma poética valendo-se das tensões entre espírito e carne – talvez a comparação com o carpinteiro ou artesão tenha seus limites. Pois aqui não há uma galeria de objetos fixos: mesmo a estátua decapitada, escalada pelo sátiro na sequência de sonetos alexandrinos “A Hipótese do Sátiro”, muda-se possuída por um espectro de chamas que ameaça o homem-bode:

Súbito da cabeça ausente chispa um fogo

Imaterial, refracto, e, após chispar, de espectro

Em rosto se arremata sobre o mármor tetro

Do pescoço truncado aquém do desafogo.“O que queres comigo? A que impossível jogo

Me convidas, ó sátiro, que tens o plectro

Tão duro para a corda plástica do metro

Em que me movo e tudo vai mover-se logo?

É um livro em que jazem tensões, um livro arriscado onde, tal como na situação da estátua, o belo e atraente revela-se perigoso, como a beleza da selva tropical é ao mesmo tempo lugar de morte; como as alturas sublimes do Monte Parnaso escondiam em suas grutas sacrifícios sangrentos. Se “Bosquejos de Orelha”, o irreverente interlúdio em prosa nos revela uma persona tragicômica, possível autor dos versos, o lunar “A Morte Secreta” faz dele vítima de um misterioso assassinato ritual apenas sugerido, enigmático.

Festivo e solene, sagrado e profano, belo e grotesco, Érico realizou um autêntico Parnaso tropical.

Elogio da mão— Henri Focillon (Editora 34)

Pedro França Ayres

O título desse ensaio – convenhamos – é perfeito para atrair o onanista que habita em nós: “Elogio da mão”. Longe de ser uma apologia ao bom e velho self abuse, o livro de Henri Focillon (1881-1943), historiador da arte francês, é uma salutar adição à literatura das coisas mínimas. Digo, àquela literatura que se escreve com “la sed de las cosas concretas” de que falava o Josep Pla, da qual toda obra do suíço Robert Walser, com suas crônicas sobre botões de roupas, saias de moças e cinzas de cigarro, seria o exemplo mais completo.

O Éloge de la main parte de uma idéia muito simples (e verdadeira): o primeiro entre os cinco sentidos não é a visão, mas o tato. É por meio dele que conhecemos o mundo, tomando-o pelas mãos antes de enxergá-lo com clareza. Trata-se de uma verdade esquecida, que nos irmana ao “homem antigo”, esticando seus dedos na escuridão do tempo, “para transformá-los numa rede capaz de capturar o imponderável”.

Para qualquer artista, em 2025, a primazia epistemológica do tato é uma revelação e quase um desafio. Vivemos sob o regime intolerável das imagens e da visão. Enfurnados em casa, diante de nossas telas, somos apenas capazes de deslizar pelo universo. Estamos condenados a viver na eterna superfície das coisas, sem jamais atinar com o peso mesmo dos objetos.

Apenas a mão pode nos salvar, pois é ela que confere à arte sua real marca humana. Uma tônica, uma nota sensível, que nos concede a recompensa de “reencontrar o homem na árida magnificência do deserto”. O texto manuscrito, a pintura ou ilustração feitas à moda “antiga”, revelam-nos a nós mesmos e nos tornam capazes de lutar contra os nossos dias, em que se pinta e se escreve “à máquina”, preservando-nos da “cruel inércia do clichê, obtido sem mão (…), maravilha de luz, monstro passivo”.

Como exemplo máximo da “sabedoria da mão”, Focillon escolhe Hokusai, o gravurista japonês do Período Edo, chegando a chamar-lhes os álbuns de diário da mão humana. Hoksuai soube como ninguém, segundo Focillon, conhecer e retratar o mundo pelo tato. No exercício dessas duas operações da alma humana, o artista do Mundo Flutuante abriu-se, sobretudo, ao acidental: “(o) excesso de tinta, que foge caprichosamente em finos riachos negros, o passeio de um inseto sobre um esboço ainda fresco, o traço desviado por um solavanco, a gota d’água que dilui um contorno”. Tudo isso, diz o francês, é “a irrupção do inesperado num universo em que ele deve ter seu lugar, onde tudo parece se mover para acolhê-lo”.

Essa imperfeição não é só uma marca inevitável das nossas limitações. Trata-se de um instrumento de resistência à lógica da máquina, em que tudo se repete, tudo se encadeia. O imprevisto é uma negação explosiva desse planejamento doentio, uma forma desconhecida de vida capaz de animar todos os produtos artísticos da alma humana.

Termino essa resenha trapaceando, com uma citação mais extensa, que espero ser um convite melhor do que as minhas próprias palavras: “(o) gesto que cria exerce uma ação contínua sobre a vida interior. A mão arranca o tato à passividade receptiva, organiza-o para a experiência e para a ação. Ela ensina o homem a possuir o espaço, o peso, a densidade, o número (…). Educadora do homem, a mão multiplica-o no espaço e no tempo.”

*

Rio Comprido — Bruno Magalhães (Pessôa Editora)

Matheus Araújo

O enredo parte de um escrivão de delegacia que tenta recuperar, através de depoimentos, documentos e relatos populares, a história de um crime aparentemente mal resolvido, envolvendo uma disputa de terras, um vaqueiro de passado misterioso e um promotor com sede de justiça. O resultado é uma narrativa ao mesmo tempo instigante, porque busca as raízes de um crime inevitável, mas ao mesmo tempo profunda, porque o escrivão (que nos guia pela história, apesar de não ter nome nem rosto) não quer somente o resultado do crime ou a resposta fácil (quem fez?), mas as motivações, o passado, os traumas, o que está oculto, a penumbra. Rio Comprido, a surpreendente estreia de Bruno Magalhães, é, ao mesmo tempo, um romance policial, um livro de memórias e a história de uma cidade.