– por João Pinheiro da Silva

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1.

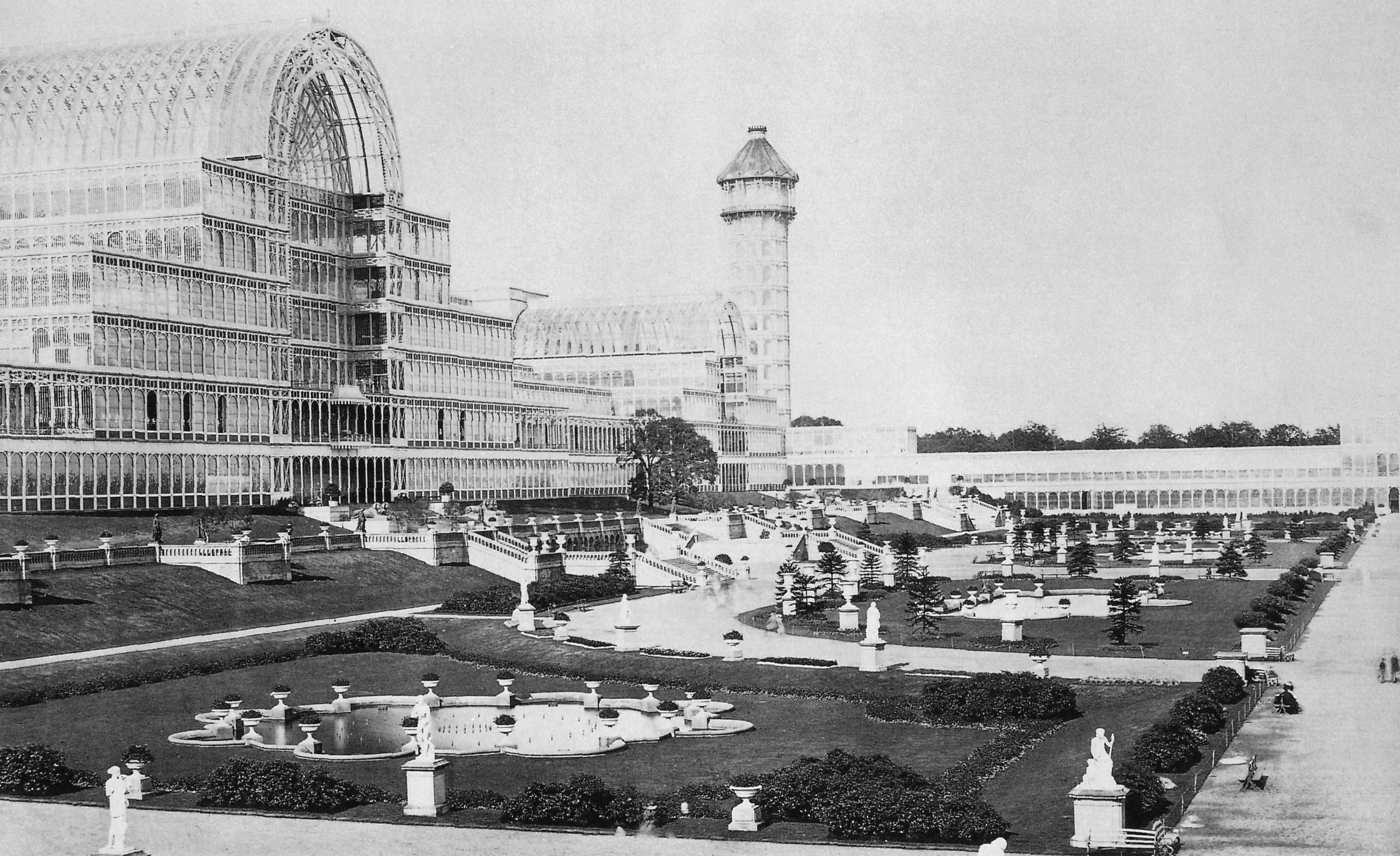

Hyde Park, Londres, 1º de maio de 1851. Inaugura-se, no recém-erguido Palácio de Cristal, a Grande Exposição das Obras da Indústria de Todas as Nações. Patrocinada pelo Príncipe Alberto de Saxe-Coburgo-Gota, marido da rainha Vitória, Sir Henry Cole e Francis Henry, a Grande Exposição condensava perfeitamente o espírito da modernidade: eram celebradas as criações tecnológicas advindas da revolução industrial, comemorava-se o livre-comércio e o internacionalismo, mostrava-se ao povo as relíquias do emergente novo mundo, onde diferentes classes e culturas dialogavam como nunca antes. Tudo isto entre nítidas paredes transparentes. O Palácio de Cristal, uma das primeiras estruturas baseadas em ferro e vidro, cerca de três vezes maior do que a Catedral de São Paulo, era a representação estética da modernidade, o racionalismo encarnado arquitetonicamente. Muito além do seu simbolismo econômico ou político, esse colossal edifício demarcava uma concepção antropológica muito específica: o homem que habita tal lugar é um ser perfeitamente racional, iluminado, polido, transparente como os vitrais que o circundam. O Palácio de Cristal era, portanto, a representação do homem saciado com a sua própria criação, da possibilidade contínua de melhorar a condição humana. Ali, a vida tornava-se uma ideia cartesiana que emerge da obscuridade cética: clara e distinta. Através do cristal, tudo se enxerga, tudo é transparente. E aí habitaria o “novo homem”, liberto de qualquer área escura, de qualquer dúvida, encantado com a sua criação.

Esta é, pelo menos, a concepção antropológica que encontramos traçada no romance O que Fazer?, de Nikolai Chernyshevsky, uma das obras responsáveis por toda a carga simbólica que o Palácio de Cristal carrega até hoje. Para responder à pergunta que dá título à obra, Chernyshevsky faz um uso extensivo da imagem do Palácio de Cristal enquanto representação da sociedade socialista futura. Somos assimapresentados a Vera, Lopukhov e Krisanov, “gente nova”, progressistas tanto nas ideias quanto no comportamento, que, contra a tirania da moralidade e da sociedade da época, fomentam a revolução socialista. Tudo isto é facilitado pela figura misteriosa de Rakhmetov — personagem pela qual Vladimir Lênin era obcecado — uma espécie de super-homem nietzschiano que, sempre beirando a perfeição moral, física e psíquica, funciona como uma perpétua ignição das paixões revolucionárias. O Palácio de Cristal é o sonho revolucionário de Vera, o local onde pode ser encarnada a principal ideia de Chernyshevsky: o “egoísmo racional”, isto é, a prática do bem “lógico e aritmético”, livre de motivações irracionais, sacrifícios ou compaixões (qualquer semelhança com Ayn Rand não é mera coincidência) — o guia para uma sociedade em que as pessoas entendem que a busca do bem-estar do próximo é, em última análise, a busca egoísta racional de vantagens para si próprias. Ao tomar consciência do egoísmo racional, qualquer comunidade evoluiria de forma plenamente justa e lógica, liberta da glorificação cristã do autossacrifício e outros inúteis “romantismos”.

O egoísta racional é um ser banhado pelas luzes da razão, o “novo homem” que oferece a única resposta satisfatória à questão que dá título ao livro. Não que o egoísta racional seja um individuo excepcional. Pelo contrário, ele pode vir a ser a norma. Afinal de contas, este “novo homem” é o futuro habitante do Palácio de Cristal, onde o espera uma vida perfeitamente comunitária, compartilhada, sem segredos e sem mistérios, com “relações plenamente acabadas e calculadas com precisão matemática”. É para isto que trabalha Vera, personagem que conhece o francês — a língua do mote da modernidade “Liberté, Egalité, Fraternité” — e encarna todos os ideais de uma mulher emancipada, contra a tirania patriarcal que a circunda. A sua educação contrasta com a de sua mãe, expressão do obscurantismo e da incapacidade de entender o novo espírito que se impõe. É neste embate familiar que vemos um dos aspetos mais importantes do projeto que Chernyshevsky apresenta: a pedagogia. Vera, letrada, é o “novo homem” egoísta racional, contrariamente à sua mãe, que representa aquilo a ser superado. Libertos da educação precária e da mentalidade arcaica, abre-se o espaço para que as luzes da ciência e da razão iluminem a obscuridade, perpetuando-se a primavera do consenso. A possibilidade do “novo homem” está atrelada a uma visão antropológica muito específica traçada por Chernyshevsky: os seus personagens são sempre frutos de uma série de variáveis possivelmente determináveis, materiais e mutáveis, seja a sua fisiologia, a sua psicologia ou o meio no qual vivem e são criados. Neste universo, o espaço do livre-arbítrio é cedido às “leis naturais” e à Vontade. O homem torna-se um experimento que pode ser infinitamente moldado até conseguir habitar o Palácio de Cristal.

O que Fazer?, segundo Joseph Frank, o grande biógrafo de Dostoiévski, “muito mais do que o capital de Marx, forneceu a dinâmica emocional que acabou por fazer a Revolução Russa”. O livro inspirou o ímpeto revolucionário de Lênin (que num único verão leu o livro cinco vezes) e, reza a lenda, fez com que, fascinado, Marx aprendesse russo para o ler. A obra é, de certa forma, uma carta de intenções da Revolução Russa, um guia para revolucionários e niilistas materialistas, sendo que a primeira etapa deste guia seria a destruição de tudo o que existia, a tradição e as instituições antecedentes, para daí construir o novo mundo e o novo homem sem qualquer um desses empecilhos. Isto, grosso modo, traduz-se numa chamada para a destruição. A nova geração teria apenas de destruir, sem a obrigação de construir nada em seu lugar — isso seria uma missão para a posteridade.

2.

Este projeto é, de forma quase profética, desacreditado e ridicularizado por Fiódor Dostoiévski em Memórias do Subterrâneo. O homem do subterrâneo, esse personagem anônimo e misterioso, é a antítese do “novo homem”. Dostoiévski apresenta-nos um “homem doente” que tipifica, usando o termo freudiano, um “Mal-Estar na Civilização”: o sujeito que perdeu Deus e que, ao mesmo tempo, não se identifica com o mundo materialista e cada vez mais cientificista em que vive. Essa é a doença que assola o homem do subterrâneo, a bile que será dolorosamente derramada ao longo de toda a obra. Embora o memorialista diga ser “supersticioso em extremo; bem, o suficiente, ao menos, para respeitar a medicina”, a sua doença é de cunho existencial, e a essa, a medicina não sabe responder.

Ao aplicar a categoria de superstição a algo que, normalmente, nós consideramos a ausência de superstição (neste caso, a medicina), o homem do subterrâneo já começa a esboçar a sua ideia de que a relação do homem moderno com a ciência se dá com algum grau de dogmatismo. E é através da sua agonia, que não pode ser compreendida, quanto mais curada pela “superstição” organicista médica, que o homem do subterrâneo estabelece as suas críticas ao “belo e sublime” projeto da modernidade. O subterrâneo surge como o limite deste projeto, o irracional, o lugar onde o “belo e o sublime” (expressão emprestada de Kant) não conseguem adentrar.

O Palácio de Cristal simboliza essencialmente a mesma coisa na novela de Dostoiévski e no romance de Chernyshevsky: um lugar utópico de vida puramente racional. A diferença é que, em Dostoiévski, essa utopia é desacreditada como um mero sonho que, mesmo que fosse possível, jamais seria desejável. Para o homem do subterrâneo, o Palácio de Cristal é apenas uma forma de transformar a humanidade num “formigueiro” sem identidade ou autonomia. O “egoísmo racional” é, dessa forma, uma mera tentativa de fazer o homem viver uma segunda realidade onde castra a sua própria humanidade:

Oh, digam-me, quem foi o primeiro a declarar, quem foi o primeiro a proclamar que o homem só faz porcarias porque não conhece os seus verdadeiros interesses; que se o elucidassem, se lhe abrissem os olhos para os seus verdadeiros e normais interesses, deixaria logo de fazer porcarias, passaria a ser bom e nobre, porque, ao ser esclarecido e ao compreender as suas verdadeiras vantagens, veria no bem a sua própria vantagem, e é sabido que nenhuma pessoa pode agir deliberadamente contra as suas próprias vantagens, e por conseguinte, digamos, passaria necessariamente a praticar o bem?

Que vantagem é essa? “E se acontecer que a vantagem humana por vezes não só possa mas deva mesmo consistir em desejar para si próprio o pior e não o mais vantajoso?”, pergunta-nos. “Vocês riem-se”, diz-nos o memorialista, pois creem que as vantagens podem ser reduzidas a um cálculo utilitário de perfeita correção. Porém, a liberdade humana desafia qualquer pretensão racionalista de deformar a natureza humana, libertando-a da sua complexidade. O Palácio de Cristal é o local onde essa deformação da natureza humana é concretizada, onde “desaparecerão todas as perguntas possíveis, precisamente porque já existirão todas as possíveis respostas”, onde o mistério humano é anulado e as relações são “calculadas com precisão matemática”. Assim que o Palácio de Cristal é edificado, normatiza-se o tédio, proíbe-se o negativo e neutraliza-se a história para impossibilitar a promoção de qualquer irrupção no mundo. Afinal de contas, a vida deve estar toda planificada. E, no meio desta ordem patológica de coisas, não há sequer a possibilidade de “deitar a língua de fora” ou “fazer uma figa com a mão na algibeira”, “nem às escondidas”.

No Palácio de Cristal, não há espaço para, usando as expressões de Nassim Taleb, o “cisne negro” ou para as “assimetrias ocultas do quotidiano”. Na verdade, o projeto de Chernyshevsky sofre da mesma patologia de todos os outros sistemas racionalistas: o efeito “ensinar pássaros a voar”. Segundo Taleb, devemos considerar dois tipos de conhecimento: o primeiro destes nem se enquadra plenamente nesta categoria, dado o seu caráter ambíguo e, de certa fora, tácito — está associado a todas as coisas que fazemos e pensamos mas não podemos expressar em linguagem clara, apenas fazemos e fazemos bem; o segundo tipo de conhecimento já se aproxima mais do sentido comum que damos à palavra — é aquilo “que aprendemos na escola, que as notas podem codificar, o que pode ser explicável, academizável, racionalizável, formalizável, teorizável, codificável, soviéticoizável, burocratizável, Harvardificável, comprovável etc.” É um tipo de conhecimento tão “desprovido de ambiguidade que uma pessoa autista (ou seja, um autista funcional) pode entendê-lo facilmente”. O erro do racionalismo é exatamente tomar todas as pessoas por autistas funcionais e elevar o papel e a necessidade do segundo tipo de conhecimento a um grau de redentor do homem quando, na verdade, grande parte do nosso conhecimento não é “explicável, academizável, racionalizável, formalizável, teorizável, codificável, soviéticoizável, burocratizável, Harvardificável, comprovável, etc.” A pretensão de “ensinar os pássaros a voar” vai inevitavelmente reduzindo o ser humano a um esquema “racional” necessariamente arbitrário. Precisamos, de modo a lidar com o caos que nos circunda, de reduzir e organizar informação. O problema começa quando acreditamos que a seleção de uma parte ínfima da experiência humana é representativa de toda a existência. Com isto, é provável que estejamos apenas a “espremer qualquer fenômeno numa cama de Procrusto”, onde tentamos ajustar o mundo à nossa mente e não a nossa mente ao mundo.

Dostoiévski era, já no século XIX, um grande crítico desse fenómeno que até hoje assombra o pensamento contemporâneo: o nothingbutness (o “nada-além-ismo”), a ideia de que, por exemplo, a vontade nada mais é do que uma cadeia de causas, que o amor nada mais é que uma reação química ou que uma mesa nada mais é que um conjunto de átomos. Porém, se a ciência ensina que o homem e a sua vontade “não são mais do que uma espécie de tecla de piano ou pistão de órgão”, o homem do subterrâneo responde: “senhores, não é de dar um pontapé em todo este bom senso e reduzi-lo de uma vez a pó, apenas com o objetivo de mandar para o diabo todos esses logaritmos e voltarmos a viver segundo a nossa estúpida vontade?”. O que o memorialista nos quer dizer é que, enquanto se entender o ser humano como uma cadeia de causa e efeito, nunca será possível compreender quais são as causas, já que estas estão afundadas num mar de infinidades; são tantas as causas que determinam o comportamento, que reduzir a vontade a algum princípio ou “vantagem” é uma mera piada:

porque o homem, sempre e em toda a parte, fosse ele quem fosse, gostou de agir como queria, e não como lho mandava a razão e a vantagem […] a nossa própria vontade, independente e livre, o nosso próprio capricho, por mais absurdo, a nossa fantasia, por vezes mesmo excitada até à loucura — tal é a mais vantajosa das vantagens, que é omitida, que não cabe em nenhuma classificação e devido à qual todos os sistemas e teorias vão constantemente para o diabo.

Ao afirmar que o que torna possível a consciência é o sofrimento e a dor, o homem do subterrâneo aposta na ideia de que é quando o homem estiver encurralado pelo determinismo que a sua liberdade caótica mais se vai manifestar, desafiando qualquer pretensão racionalizante. A complexidade anárquica da vontade humana não a retira da ordem da natureza, retira-a da ordem do entendimento.

Deste modo, a ideia Chernyshevskiana de uma “ética pública” que se sustente no espaço privado — o “egoísmo racional” — seria apenas uma bela e adornada retórica. A tentativa de domar a vontade através da razão e da ciência nem sequer aponta, como diz o homem do subterrâneo, para uma vida mais pacífica:

Mas olhem à vossa volta: correm rios de sangue e de maneira tão alegre como se fosse champanhe. Vejam todo o nosso século dezenove, em que viveu o próprio Bockle. Vejam Napoleão — o grande e o de agora. Vejam a América do Norte — a união eterna. Vejam, por último, o caricatural Schleswig-Holstein… E o que é que a civilização abranda em nós? A civilização apenas elabora em nós a multiplicidade de sensações e… mais nada, decididamente. E pelo desenvolvimento dessa multiplicidade de sensações o homem chega talvez a procurar deleite no sangue.

A refutação do comportamento destrutivo como algo “irracional” ou “incivilizado” é uma mera tentativa de habitar uma segunda realidade, um jogo linguístico sem nenhum poder de realmente impedir que as guerras e os massacres se perpetuem. Na verdade, de forma assombrosamente profética, Dostoiévski nota que a modernidade, longe de acabar com o Mal, apenas lhe daria uma nova e sinistra forma, desta vez mascarada sob a alçada da “racionalidade”.

3.

O desejo do homem do subterrâneo de fazer “todos os sistemas e teorias irem constantemente para o diabo” é levado a cabo, literalmente, no conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Neste pequeno tratado antropológico machadiano, o Diabo, como meio para organizar suas avulsas e desorganizadas ações na terra, decidiu criar a sua igreja, com direito à sua própria missa, “sermões, bulas, novenas e todos os demais aparelhos eclesiásticos”. Afinal, segundo o Diabo, “há muitos modos de afirmar; há só um de negar tudo”, logo, nada impediria a sua igreja de ser perfeitamente una, enquanto as outras “religiões se combatem e se dividem”. Imbuído desta ideia, sobe aos céus onde explica a Deus as suas intenções. As virtudes, explica, são como rainhas, cujo manto de veludo remata em franjas de algodão e ele, o Diabo, queria estas franjas para si, para as transformar em seda. Assim, desceu à terra e iniciou a fundação de sua igreja, prometendo aos homens todas as delícias do mundo, a total libertação do que até então os aprisionava.

Em primeiro lugar, o Diabo tratou de mudar a sua imagem: a anterior figura que espelhava o terror passou a refletir o verdadeiro pai da humanidade, afirmando que as virtudes deviam ser substituídas pela soberba, pela luxúria, pela preguiça e pela avareza — nas suas palavras, a mãe da economia. E assim transformava a verdade em mentira, as virtudes em pecados. Afirmava que “a fraude era o braço esquerdo do homem, e que o direito era a força e que muitos homens eram canhotos”. Para finalizar a sua obra, o Diabo proibiu todo tipo de solidariedade humana, o único amor permitido era o “amor a si mesmo” — o puro egoísmo.

Mas eis que, surpreendido, o Diabo começou a perceber que, às escondidas, muitos de seus fiéis tinham laivos de bondade. Muitos deles praticavam o jejum nos dias de preceitos católicos, alguns davam esmola. Um calabrês, a fraude em pessoa, além de não roubar no jogo, dava gratificações aos criados e, tendo feito amizade com um cônego, confessava-se todas as semanas e benzia-se duas vezes ao dia. Tais descobertas assombraram o Diabo. O seu melhor apóstolo, insigne falsificador de documentos, não só não furtava no jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Não se deteve um instante. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa desse fenômeno tão singular. Quando inquirido sobre o ocorrido, Deus, na sua infinita complacência, respondeu:

Que queres tu, meu pobre Diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana.

Como argumentava o memorialista do subterrâneo, “o homem, sempre e em toda a parte, fosse ele quem fosse, gostou de agir como queria, e não como lho mandava a razão e a vantagem”. Machado percebeu isso perfeitamente. Dizia o memorialista que “a melhor definição de homem é: criatura bípede e ingrata” e “ele, o homem, mesmo assim, só por ingratidão vos fará uma patifaria qualquer”. Esta ingratidão é tão universal que o próprio Diabo a experimenta. O homem fará qualquer patifaria que seja só para provar “que é um homem e não um pistão”. Aquilo que o Diabo não sabia é que “as franjas de seda” sempre estão lá, a par das “de algodão”. Esta é a eterna contradição de que fala o memorialista, que Machado ironiza e que Chernyshevsky ignora. O absoluto não é deste mundo e o Diabo, melhor que ninguém, devia sabê-lo.

4.

Isto não quer dizer que o Diabo tenha aprendido a sua lição. Na verdade, ele ressurgirá na obra de Machado e, desta vez, promete construir em Itaguaí o seu próprio Palácio de Cristal. Falo de Simão Bacamarte, o alienista. Se o homem do subterrâneo se dizia supersticioso o suficiente para acreditar na ciência, Simão Bacamarte deixa logo claro que, “meus senhores, a ciência é coisa séria”. A sua própria decisão de casar com Dona Evarista, “não bonita nem simpática”, resvala no rigor científico: acreditava que a viúva “reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, e excelente vista; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes”. Aliás, o fato de que Dona Evarista era “mal composta de feições” apenas o alegrava, visto que “não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte”. Imbuído neste espírito quase ascético de entrega científica, o Dr. Bacamarte resolve criar um manicômio na cidade, a Casa Verde. Após sete dias de festa pública na ocasião da sua inauguração, a casa começou a receber doentes e o doutor passou a estudar exaustivamente todos os casos de loucura que lhe chegavam às mãos — os seus graus, particularidades e possíveis tratamentos. Em pouco tempo, a Casa Verde já abrigava todo tipo de doentes mentais, o que levou o Dr. Bacamarte a fazer “uma vasta classificação dos seus enfermos”. Neste processo, ficava cada vez mais absorto no seu projeto: passava mais tempo com os doentes, exercitava mais anotações nas pesquisas, já quase não dormia nem comia. As coisas começaram a mudar, porém, quando Costa, um herdeiro de renome, foi internado na Casa Verde, surpreendendo a população de Itaguaí. Contudo, isto era apenas o início: ao pobre coitado do Costa, juntaram-se o Mateus albardeiro, o Martim Brito, o José Borges do Couto Leve, o Chico das Cambraias, o escrivão Fabrício… Um a um, os habitantes de Itaguaí foram sendo diagnosticados como ensandecidos e devidamente condenados ao exílio na Casa Verde. Houve, então, uma rebelião com cerca de trinta pessoas, liderada pelo barbeiro local que, contrariamente às expetativas, fortaleceu a posição do Dr. Bacamarte. Com isto, as internações continuaram de forma acelerada e até D. Evarista, a esposa do doutor, foi internada após passar uma noite sem dormir por não conseguir decidir que roupa usaria numa festa. Contudo, quando já 75% da população da cidade se encontrava internada na Casa Verde, o alienista percebeu uma inconsistência na sua teoria, resolvendo libertar todos os internos e melhorar a sua hipótese psiquiátrica. Ora, se a maioria das pessoas apresenta desvios de personalidade e não segue um padrão, então louco é quem mantém alguma regularidade nas ações e possui firmeza de caráter. Munido da sua nova teoria, o Dr. Bacamarte recomeça a internar os cidadãos de Itaguaí, sendo o primeiro destes o vereador Galvão, que havia proposto na Câmara uma lei que impedia os vereadores de serem internados. Assim, enquanto as internações continuam na cidade para algumas pessoas, outras são consideradas curadas ao apresentarem algum desvio de caráter. Após algum tempo, Simão Bacamarte percebe que sua teoria, mais uma vez, está incorreta e manda soltar todos os internos novamente. Como ninguém tinha uma personalidade perfeita, exceto ele próprio, o alienista conclui ser o único anormal e decide trancar-se sozinho na Casa Verde, onde morre dezessete meses depois.

O Alienista é uma nova Igreja do Diabo. Esta, porém, dispensa “prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico” e, antes, conta com cinquenta janelas verdes de cada lado. A Casa Verde é o local onde Simão Bacamarte pretende instaurar “o belo e o sublime” de que nos falava o homem do subterrâneo, o local onde também não há espaço para dúvidas ou negações, muito menos “figas” e “caretas” — afinal, “a ciência é coisa séria”. A Casa Verde é o Palácio de Cristal de Itaguaí, o local onde Simão Bacamarte constrói o seu próprio “novo homem” com o “perfeito equilíbrio das faculdades mentais”. É este “perfeito equilíbrio das faculdades mentais” que o memorialista rejeita e que o próprio Machado ironiza. Afinal de contas, se alguma monomania é descrita ao longo do conto, é a do próprio médico.

Esta monomania é a segunda realidade de que falamos anteriormente e que aqui se torna ainda mais manifesta pois choca de frente com as pessoas de carne e osso, o povo de Itaguaí que, numa curiosa inversão da Revolução Francesa, se insurge contra este novo “culto da razão”. O próprio Machado, descreve a “revolta dos Canjicas” e “os trezentos que caminhavam para a Casa Verde” e que, “dada a diferença de Paris a Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha”. A diferença é que, neste caso, a Bastilha, longe de representar o Ancien Régime, espelha exatamente o “Comitê de Salvação Pública” jacobino, que mais tarde conduziria a infame política do terror na França. Simão Bacamarte, qual Robespierre, é um ser banhado pelas luzes da razão e que comanda a sua própria revolução que, embora não seja política, é igualmente tirânica: o seu objeto não é o corpo social, é a alma humana. E, neste jogo revolucionário, todos os valores são revirados, daí as constantes inversões lógicas que Simão Bacamarte pratica. No seu ímpeto revolucionário, o doutor via-se como habilitado para remoldar a alma humana por meio da sua ação.

Como agente e portador de um futuro melhor, o revolucionário julga-se acima de todo julgamento pela humanidade, presente ou passada. Só deve satisfações ao “tribunal da História” e este, por não julgar nada no presente, apenas faz com que o revolucionário se torne não apenas o juiz de seus próprios atos, mas o juiz de toda a humanidade. Simão Bacamarte tenta deslocar o paraíso celeste para a terra, ser o juiz último sobre a “doença da alma” e transformar o lugar de Deus num encargo científico. Ironicamente, foi a sua busca pelo “perfeito equilíbrio das faculdades mentais” o que desequilibrou Itaguaí.

5.

O Alienista relembra-nos a grande questão dostoiesvkiana: “se Deus não existe tudo é permitido?”. A resposta que Machado de Assis dá a tal pergunta surge, com um tom igualmente irônico, através de Quincas Borba, o “filósofo louco de Barbacena”, criador do Humanitismo, o sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais e que irá, em última análise, deixar o seu criador na antessala da loucura.

Segundo a tese do Humanitismo, a substância da qual emanam e para a qual convergem todas as coisas é Humanitas, uma espécie de princípio orientador completamente caótico e arbitrário. Como o próprio Quincas Borba explica a Rubião:

— Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas; mas, rigorosamente, não há morte, há vida, porque a supressão de uma é princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos que assim adquire forças para transpor a montanha e e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância; mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas.

— Mas e a opinião do exterminado?

— Não há exterminado. Desaparece o fenômeno; a substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias.

No mundo regido por Humanitas não existem absolutos, apenas um relativismo caótico. Tudo é permitido. Tudo é relativizado numa moral dos “vencedores”, um império do mais forte: “ao vencedor, as batatas”.

Através da imagem de Quincas Borba, o Diógenes de Barbacena, cujo estilo de vida se aproxima da mendicidade e que sempre aparece acompanhado pelo seu homônimo cão, Machado de Assis critica as novas modas intelectuais da elite carioca: desde o darwinismo (vale lembrar as motivações eugênicas que acompanhavam as teorias darwinistas na época de Machado — Thomas Huxley, “O Buldogue de Darwin”, por exemplo, acreditava que “nenhum homem racional, conhecendo os fatos, pode crer que o negro médio seja igual, e muito menos superior, ao homem branco”) ao positivismo, passando pelo vitalismo nietzschiano (de forma quase intertextual quando, por exemplo, nos diz que o Cristianismo é uma “moral de fracos).

Através da sua crítica ao darwinismo, Machado pretende mostrar o ridículo de levar às últimas consequências o tratamento do homem como um mero ser reduzido à sua animalidade. Como já se viu com O Alienista, Machado desconfia da possibilidade de transpor as teorias e métodos das ciências para a sociedade humana, como se fossemos um formigueiro. Afinal de contas, ao contrário das formigas, nem só de pão vive o homem. E é essa máxima bíblica, recuperada por Dostoiévski em Os Irmãos Karamazov, que guia as críticas que tanto o russo quanto o brasileiro fazem ao cientificismo e racionalismo do seu tempo.

A única pessoa que consegue manter alguma sanidade perante as teorias de Quincas Borba é o médico que, ciente da avançada doença do filósofo de Barbacena, responde a Rubião:

— Lá isso, não, atalhou Rubião; para ele, morrer é negócio fácil. Nunca leu um livro que ele escreveu, há anos, não sei que negócio de filosofia…

— Não; mas filosofia é uma coisa, e morrer de verdade é outra; adeus.

A filosofia, as nossas construções racionalistas, os nossos Palácios de Cristal, são uma coisa, morrer de verdade é outra. A morte surge aqui como um choque inevitável de realidade, o lugar onde todas as pretensões de infinidade, perfeição e imortalidade são desmascaradas. É um evento tão derradeiro que consegue apavorar mesmo quem o nega. E é exatamente a morte que colhe os sonho de perfeição do Dr. Bacamarte (o “perfeito equilíbrio das faculdades mentais”) e as esperanças de imortalidade de Quincas Borba e Brás Cubas — o filósofo não atinge a sua pretensão de viver “perpetuamente no meu grande livro” e o “defunto-autor” jamais consegue criar o “divino emplasto”, a “genuína e direta inspiração do céu” que lhe daria o “primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza”.

Assim sendo, se existe salvação — se existe uma panaceia — ela claramente não está ao nosso alcance — o seu reino não é deste mundo. E é esse o maior gozo de Machado de Assis: ironizar com a nossa vã esperança de encontrar o remédio para todos os males que nos assolam.

6.

Se Machado não nos apresenta grandes propostas redentoras, o mesmo não acontece em Dostoiévski. Tomemos como exemplo Raskólnikov, o protagonista de Crime e Castigo, que, assim como Bacamarte, Quincas Borba e Brás Cubas, tinha o seu próprio sonho de perfeição e imortalidade, neste caso, provando-se um “homem extraordinário”. Segundo Raskólnikov,

as pessoas, pelas leis da natureza, se dividem em geral em duas categorias: a inferior (vulgares), ou seja, por assim dizer, o material que serve unicamente para engendrar semelhantes; e os homens propriamente ditos, ou seja, as pessoas que possuem o dom ou o talento de dizer, no seu meio, uma palavra nova […] a primeira categoria, ou seja, o material, consta em geral de pessoas conservadoras por natureza, corretas, que vivem na obediência e gostam de ser obedientes […] a segunda categoria consta dos que violam a lei, que são destruidores ou têm propensão para o serem, consoante as suas capacidades. Os crimes destas pessoas, evidentemente, são relativos e muito variados, na maioria dos casos exigem a destruição do presente em nome da ideia do melhor. Se um desses indivíduos precisar, para concretizar a sua ideia, de passar por cima de um cadáver, do sangue, então poderá, a meu ver, no seu íntimo e em consciência, autorizar-se a si mesmo a fazê-lo.

Ao teorizar sobre o homem ordinário e o homem extraordinário, Raskólnikov também adota, à sua maneira, a máxima “ao vencedor as batatas”. Do leque dos homens extraordinários, Raskólnikov tinha um apreço especial por Napoleão, o príncipe maquiavélico por excelência. Na ética puramente imanente de Raskólnikov, nada impede o indivíduo extraordinário de “no seu íntimo e em consciência, autorizar-se a si mesmo” a cometer qualquer crime. Raskólnikov quer, no fundo, seguir a agenda que Chernyshevsky traça em O que Fazer?, uma agenda da modernização, de indivíduos extraordinários, de destruição da tradição. Esse indivíduo é, como vimos anteriormente, não apenas o juiz de seus próprios atos, mas o juiz de toda a humanidade. Desta forma, Raskólnikov também é engolido pelo pensamento revolucionário, julgando poder, como Simão Bacamarte, deslocar o paraíso celeste para a terra através dos seus próprios atos, além do bem e do mal.

E é exatamente para provar a sua tese que Raskólnikov planeja e mata uma velha agiota. Este é o seu teste enquanto indivíduo extraordinário. Afinal, a velha agiota era suja, antipática, cruel e a sua morte só traria benefícios para a “humanidade” — o seu ato estava mais do que justificado. Porém, acontece que na empreitada, Raskólnikov vê-se obrigado a matar também a irmã da velha, Lisavieta, que aparece no momento do crime. Mais tarde, ele descobre que ela havia costurado uma roupa sua, o que lhe causa uma angústia enorme. E é daí que começa todo o seu tormento em relação ao crime que culmina em diversos desmaios, transpiração constante e profundos questionamentos morais. Raskólnikov não consegue conviver com seu ato, afunda-se no remorso — no castigo — e começa a perceber, com muito custo, que está longe de ser o homem extraordinário que havia teorizado.

Nas Confissões, Santo Agostinho fala duma lei de Deus inscrita no coração do homem. Raskólnikov, não consegue abraçar a sua própria filosofia porque ainda sobrevive no seu coração um resquício desses sentimentos morais. No caso, tais sentimentos traduzem-se em culpa. E num mundo onde existe culpa, nem tudo é permitido. Deste modo, o homem extraordinário, o homem isento de culpa, é, na verdade, o grau de degradação absoluta do ser humano, onde toda e qualquer forma de consciência moral é esfacelada em nome de uma abstração supostamente “racional”.

Raskólnikov acaba por ter de atravessar o seu deserto, onde percebe que matou porque é mau, porque queria e não porque alguma teoria o fez fazê-lo — matou porque é um reles ser ordinário. O adorno humanista com que enfeitou o assassinato da agiota foi-se desfazendo à medida que entendia a sua própria natureza pecaminosa.

No meio desta crise, surge Sônia, uma figura angelical que sustenta um pai bêbado e a família com a prostituição sem que o seu espírito sucumba ao “lodo” que a rodeia. Será ela o instrumento de conversão e redenção de Raskólnikov. Quando o jovem acaba por se entregar, é enviado para a Sibéria, acompanhado por Sônia. Assim, começa a carregar a sua cruz, começa um caminho que não é finalizado na obra, mas que anuncia uma “nova história”,

a história da renovação gradual de um homem, a história da sua transformação passo a passo, da passagem de um mundo para outro mundo, da confrontação com uma realidade nova, de todo desconhecida.

Raskólnikov é tocado pela “graça”, essa palavra que o homem moderno não consegue compreender. Essa graça que aponta para uma contingência que jamais será perfeitamente abarcada por qualquer sistema racional e científico. O fim da desgraça de Raskólnikov só ocorreu com a visita do divino, no caso, através de Sônia. Só o amor, completamente desinteressado — bem longe do “egoísmo racional” — nos pode redimir. É através da compaixão que nos aproximamos do divino e esta não pode ser reduzida — ou sequer entendida — nos termos da utilidade prática.

Vemos isto no epílogo de Crime e Castigo, na lenta evolução espiritual de Raskólnikov. Habituado a desprezar Sônia e a receber com desdém o seu amor e cuidados abnegados, ele se surpreende com as saudades que sente quando, por vários dias, ela não o visita, pois ficara doente. É no reencontro dos dois que Raskólnikov entende o seu amor e, enfim, consegue recebê-lo. Raskólnikov finalmente se une a Sônia, o puro amor cristão, e retorna às suas “origens”, retorna a Cristo.

7.

À agonia existencial dostoiesvkiana, Machado contrasta uma melancolia quase cínica onde predominam a ironia e a descrença. Com isto, não estamos apenas perante uma diferença de tom. Na verdade, os autores acabam por apresentar posturas metafísicas distintas: Machado aproxima-se de um relativismo ou, numa expressão que creio que espelha melhor a sua visão de mundo, de um derrotismo, enquanto Dostoiévski nos mostra a possibilidade da graça, mesmo num mundo dominado pelo ceticismo, pelo desespero e pela agonia existencial. Contudo, apesar dessa diferença crucial, podemos retirar de cada um destes autores uma lição semelhante: as partes escuras da nossa alma são cruciais para o entendimento do humano e qualquer tentativa de as suprimir está fadada ao fracasso.

É daí que surge o ceticismo que ambos os autores têm em relação ao projeto moderno de lançar “luz” e razão sobre a alma e a sociedade. Tanto Dostoiévski quanto Machado criticam a noção de homem autossuficiente, plenamente consciente e que, iluminado pela razão, pode mapear o mundo à sua volta e construir modelos de explicação plenamente racionais. Mais, ambos traçam uma grande crítica à ideia de um homem plenamente “redimido”, onde cessam os choques entre o seu ideário e o concreto, que se dilui numa espécie de imperativo categórico kantiano. O grande crítico desta visão de mundo é, no caso do autor russo, o “homem do subterrâneo” que, mais tarde, se metamorfoseia em Raskólnikov. Já em Machado podemos encontrar várias críticas a este mesmo projeto que vão desde o “humanitismo” de Quincas Borba ao eternamente aguardado “emplasto Brás Cubas”, passando pelo idealizador da Casa Verde (ou “a bastilha da razão humana”), Simão Bacamarte. A tentativa de anulação de elementos constitutivos da condição humana conduz à busca do Palácio de Cristal e à construção da Casa Verde. Em nenhum destes lugares podemos ser plenamente humanos.

Dostoiévski e Machado denunciam a transposição do método científico para o domínio das relações humanas, acabando necessariamente por cair em reducionismos absurdos que jamais fazem jus à complexidade da nossa existência. Criticam aquilo que Hayek chamava de “cientificismo”,

uma aplicação mecânica e acrítica dos hábitos de pensamento em campos diferentes daqueles em que foram formados. A abordagem cientificista, diferenciando-a da visão científica, não é uma abordagem sem preconceitos, mas muito preconceituosa, que, antes de considerar um assunto, afirma saber qual é a maneira mais apropriada de investigá-lo.

Todos os perigos que Dostoiévski via no Palácio de Cristal tornam-se reais na Casa Verde, o lugar onde a abstração racional suplanta uma realidade muito mais nuançada do que a abstração pode conter. E esses perigos ganharam forma no mundo real ao longo do século XX, sempre travestidos de racionalidade e cientificidade, legitimando um derramamento de sangue inédito na história da humanidade.

Tanto Machado quanto Dostoiévski temiam a soberba que advém de um homem demasiado encantado com a sua própria criação. É o tema da vaidade que os fascina e que, ao mesmo tempo, os assusta. Mais do que deformar a realidade, as pretensões racionalistas envaidecem o homem e dão-lhe o estofo necessário para levar a cabo toda uma nova gama de atrocidades. Daí a necessidade de entender que o homem não é suficiente e que, na verdade, nem tudo é permitido.