–por Lucas Petry Bender

“Há esperança suficiente, esperança infinita – mas não para nós”. Sempre que me deparo com essa sentença atribuída a Kafka (em diálogo lembrado por Max Brod), penso em quem seriam os sujeitos; “nós” quem? A humanidade? Kafka e Brod? O autor e seus leitores? Os escritores? Os escritores que não publicam? Os judeus europeus? Os tchecos de língua alemã? Os funcionários de escritórios burocráticos? Os solteirões? Os frequentadores de bordéis?

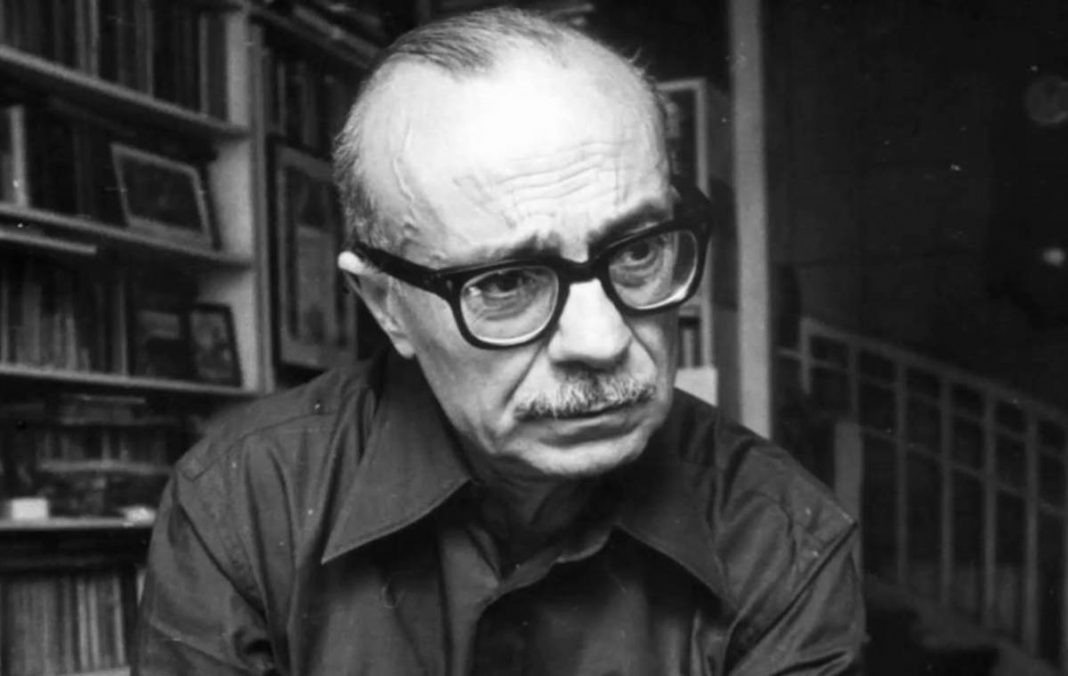

Com aforismo não se discute; sente-se ou não sua verdade, seu engenho, sua visão. Penso em diversos momentos na implacável lucidez de Kafka ao longo da leitura da formidável novela do argentino Ernesto Sabato, O túnel (“El túnel”, ed. Carambaia, trad. Sérgio Molina, 2023, publicado originalmente em 1948), como penso no parentesco do narrador-protagonista com os homens do subsolo criados por Dostoiévski.

Desde a incontornável frase de abertura – “Bastará dizer que sou Juan Pablo Castel, o pintor que matou María Iribarne” – toma forma uma aventura amorosa, criminosa, confessional, patética, repleta de esperança, desilusão e melancolia. A narrativa de como conheceu, apaixonou-se e tornou-se amante de María tem uma origem cativante: ele a observa em silêncio enquanto ela olha uma tela sua numa exposição, notando extasiado que o alvo da atenção de María é um pequeno detalhe no último plano do quadro, mostrando uma janela aberta para uma paisagem marinha observada por uma mulher pensativa. Nesse jogo silencioso de várias camadas de observações, Castel sente que é María, finalmente, a primeira pessoa a lhe compreender a partir da sua obra, pois todo o reconhecimento de público e de crítica lhe parece vulgar, banal, falso, sempre passando ao largo de segredos como o representado pela pequena janela no canto e no fundo do quadro.

Será um jogo penoso de idas e vindas por Buenos Aires e arredores, com aproximações e distanciamentos, até que a paixão de Castel se concretize num relacionamento adúltero e tormentoso com María, que parece nunca descolar-se inteiramente da sua identificação com a figura pintada no quadro, caracterizando-se frequentemente como uma espécie de musa distante, enigmática, esfíngica, com algo de irreal – fazendo lembrar outra misteriosa figura feminina que observa solitária a praia em outra obra-prima argentina da mesma década, A invenção de Morel (Adolfo Bioy Casares, 1940), e que se constitui igualmente de um relato em primeira pessoa de um homem à beira da loucura, tentando conciliar sua profunda solidão existencial com a busca por um amor inviável.

Sabato, todavia, imprime um páthos muito mais vertiginoso no relato de Castel, que é impossível não associar aos homens do subsolo típicos de Dostoiévski, com suas almas atormentadas, perplexidades exaltadas, delírios semiconscientes, deambulações febris, imaginações prolépticas, pensamentos suicidas diante da água, assim como a referência explícita a Otelo (Shakespeare) reforça a caracterização do ciúme doentio, paranoico e destrutivo que contamina as atitudes de Castel – trazendo também à lembrança, para citar um ponto de chegada em nossa literatura contemporânea, o delirante narrador-protagonista de Valsa Negra (Patrícia Melo, 2003).

“Meu cérebro é um fervedouro, mas quando fico nervoso as ideias se sucedem nele como em um vertiginoso balé; apesar disso, ou talvez por isso mesmo, fui me acostumando a governá-las e a ordená-las rigorosamente; se assim não fosse, acho que não tardaria a enlouquecer”, confessa Castel, compartilhando um estado de espírito que não é estranho a todo leitor que se (des)preze, já que a leitura é também uma tentativa de encontrar alguma ordem no fervedouro mental diante de uma realidade que insiste em cortejar o caos.

Por outro lado, Castel, talvez por reelaborar a posteriori o seu relato por escrito, e assim criar uma distância desiludida entre os fatos e a narrativa, lança mão por vezes de racionalizações metódicas e questionamentos radicais, flertando com a ausência de sentido último e com o senso de insignificância e banalidade de tudo:

“(…) em certas ocasiões, conseguíamos comunicar-nos, mas de forma tão sutil, tão passageira, tão tênue, que depois eu ficava mais desesperadamente só do que antes”, “(…) tudo o que acontecia depois parecia grotesco ou torpe. Qualquer coisa que fizéssemos (falar, tomar café), era doloroso, pois mostrava o quanto eram fugazes aqueles instantes de identificação.”

No universo do homem do subsolo portenho o encontro com o outro é quase sempre o relato de uma frustração, especialmente após depositar todas as esperanças em María, para vê-las fracassadas, em última análise, pela impossibilidade de sua posse total e pelo ciúme sexual. A dinâmica que move Castel surge do choque entre a esperança e a desilusão, fomentadas por constantes perguntas improfícuas, respostas vãs, desenganos vexatórios, deduções autossabotadoras, insistências insensatas, hesitações humilhantes, a ponto de a sua desgraça tornar-se, às vezes, motivo simultaneamente de condolências e de risos por parte do leitor – situação que novamente nos aproxima de Kafka e do homem do subsolo -, como no angustiante primeiro diálogo ao telefone entre Castel e María, ou no patético embate entre o protagonista e a funcionária do correio.

Há mesmo a impressão de que boa parte da vida constitui-se, mal ou bem, numa forma de sonho delirante, num jogo autorreflexivo por dentro das inúmeras dobras da consciência e da imaginação, dada a avassaladora presença do indivíduo que narra e a inconsistência dos demais personagens (proposital, por certo), impressão reforçada pela presença fundamental de mediações e paralelismos provocados pelos elementos estéticos (as pinturas, a elaboração por escrito do relato, os diálogos sobre livros de ficção, as metáforas musicais, as descrições dos sonhos).

O sombrio e fértil teatro da mente de Castel simultaneamente seduz e repugna o leitor consciente de que também possui o seu próprio subsolo:

“Quantas vezes essa maldita divisão de minha consciência foi culpada de atos atrozes! Enquanto uma parte me leva a tomar uma bela atitude, a outra denuncia a fraude, a hipocrisia e a falsa generosidade; enquanto uma me leva a insultar um ser humano, a outra se compadece dele e acusa a mim mesmo daquilo que denunciou em outros; enquanto uma me faz enxergar a beleza do mundo, a outra me aponta sua fealdade e o ridículo de todo sentimento de felicidade.”

Mais do que uma disfunção psicológica ou justificação psicanalítica, essa consciência dividida é a expressão moderna da individualidade mesma, ônus da conquista de uma inteligência estética, emblema de uma vida de leitor, “dessa inclinação que nos desgraça a vida, mas sustém o espírito” (nas palavras de André de Leones sobre a escrita, ou sobre a relação entre escrita e leitura; afinal, ler profundamente é participar da escrita, e vice-versa).

É esse tipo de condição existencial que Kafka expressa com sua costumaz agudeza metafórica, e que não deixa de ser também uma descrição do homem do subsolo: “É como se alguém estivesse aprisionado e tivesse não apenas a intenção de fugir, o que talvez fosse alcançável, mas também e na verdade ao mesmo tempo, a de transformar reformando, para uso próprio, a prisão num castelo de prazeres. Mas se ele foge, não pode fazer essa reforma, e se ele faz a reforma, não pode fugir.” (Carta ao pai, trad. Marcelo Backes)

Todas essas contradições existenciais, todas essas formas de antagonismo consigo próprio, desde o homem do subsolo russo até o portenho, ganham seu sentido mais profundo quando jogam luz sobre a moderna relação entre arte e solidão, aspecto no qual a magnum opus de Proust (Em busca do tempo perdido) é soberana (rivalizando com a obra de Fernando Pessoa):

“[…] pois o estilo para o escritor como para o pintor é um problema não de técnica, mas de visão. É a revelação, impossível por meios diretos e conscientes, da diferença qualitativa decorrente da maneira pela qual encaramos o mundo, diferença que, sem a arte, seria o eterno segredo de cada um de nós. Só pela arte podemos sair de nós mesmos, saber o que vê outrem de seu universo que não é o nosso, cujas paisagens nos seriam tão estranhas como as porventura existentes na Lua. Graças à arte, em vez de contemplar um só mundo, o nosso, vemo-lo multiplicar-se […]” (O Tempo Redescoberto, trad. Lúcia Miguel Pereira)

A ironia intrínseca está em que essa maravilhosa multiplicação de mundos, esse venturoso sair de si, essa expansão de perspectivas, essa exploração de mundos outros, cobra um preço: a solidão, justamente. A síntese do crítico Harold Bloom toca no mesmo paradoxo fundamental que Kafka formulou na metáfora da fuga da prisão: “Lemos, penso eu, para sanar a solidão, embora, na prática, quanto melhor lemos, mais solitários ficamos.” (Onde encontrar a sabedoria?, trad. José Roberto O’Shea)

Na excelente metáfora desenvolvida por Sabato, Castel vê-se num túnel com janelas que dão para outro túnel, que, ao fim e ao cabo, se mostra inacessível, enganoso, ilusório. Nunca sabemos ao certo se estamos nos perdendo ou nos encontrando ao adentrar os túneis da ficção. Por um lado, alheamento, desenraizamento, solipsismo; por outro lado, o permanente encontro com o desconhecido, o desafio ao senso comum, o vislumbre de diferentes camadas da realidade. É uma das tantas contradições insolúveis da vida humana, talvez só suportável pelo tipo de assombro e prazer existencial proporcionado por certos livros, músicas, filmes, poemas, pinturas, fotografias, que se mostram plenos de um sentido quase inacreditável – “como a lembrança de certos sonhos ou como a felicidade de algumas passagens musicais.”

Sentir tudo isso, saber de tudo isso, entreter-se, desafiar-se, refletir, enredar-se em tudo isso através da arte e da ficção, um sair de si que é um mergulho em si próprio: eis, para Castel, “o espetáculo da inescapável solidão”; eis, para o narrador proustiano, a “alegria do real recapturado” – essa, sim, pode ser uma esperança para nós.